- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La profilassi pre-esposizione (abbreviata in PrEP) è una strategia di profilassi, che consiste nell'uso di farmaci per prevenire una malattia in persone che non sono ancora state esposte all'agente che la causa. Il termine si riferisce solitamente all'uso di farmaci antivirali come strategia per la prevenzione dell'HIV/AIDS. La PrEP è una delle numerose strategie di prevenzione dell'HIV per le persone che sono negative all'HIV ma che hanno anche un rischio superiore alla media di contrarre l'HIV, compresi gli adulti sessualmente attivi a maggior rischio di HIV, persone che si dedicano all'uso di droghe per via iniettiva e coppie sessualmente attive sierodiscordanti.Attualmente, l'unico farmaco che le organizzazioni sanitarie raccomandano per la PrEP dell'HIV/AIDS è il Truvada, che è il nome commerciale della combinazione di farmaci emtricitabina/tenofovir disporoxil di Gilead Sciences. Se usato come indicato, la PrEP ha dimostrato di essere molto efficace nel ridurre il rischio di contrarre l'HIV. La PrEP è destinata all'uso insieme ad altre strategie di riduzione del rischio come i preservativi, perché le persone che assumono la PrEP corrono ancora il rischio di contrarre l'HIV, in particolare quelli che non assumono la PrEP in modo coerente e perché le persone in PrEP rimangono a rischio per altri tipi di infezione a trasmissione sessuale.

La profilassi post-esposizione ad HIV è una particolare profilassi post-esposizione o PEP (Post-Exposure Prophylaxis) da applicare in caso di possibile esposizione al virus HIV. La profilassi consiste in un trattamento farmacologico simile alla HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy), la terapia antiretrovirale seguita dalle persone già contagiate da HIV, ma che, invece, ha lo scopo di ridurre la probabilità di contagio dopo una possibile esposizione. Questo tipo di trattamento viene in genere operato dai reparti di infettivologia degli ospedali.

La prevenzione è l'azione tecnico-professionale o l'attività che mira a ridurre la mortalità, la morbilità o gli effetti dovuti a determinati fattori di rischio o ad una certa patologia ("profilassi"), promuovendo la salute e il benessere individuale e collettivo ("salutogenesi"). Le attività di prevenzione, essendo parte della più ampia attività di "tutela della salute", sono parte delle competenze professionali tipiche delle professioni sanitarie, nei loro diversi ambiti applicativi (medico, infermieristico, ostetrico, psicologico...). Esistono tre livelli di prevenzione, che si riferiscono ad atti e fasi diverse: Prevenzione Primaria: è la forma classica e principale di prevenzione, focalizzata sull'adozione di interventi e comportamenti in grado di evitare o ridurre a monte l'insorgenza e lo sviluppo di una malattia o di un evento sfavorevole. La maggior parte delle attività di promozione della salute verso la popolazione sono, ad esempio, misure di prevenzione primaria, in quanto mirano a ridurre i fattori di rischio da cui potrebbe derivare un aumento dell'incidenza di quella patologia. Frequentemente la prevenzione primaria si basa su azioni a livello comportamentale o psicosociale (educazione sanitaria, interventi psicologici e psicoeducativi di modifica dei comportamenti, degli atteggiamenti o delle rappresentazioni). Un esempio di prevenzione primaria è rappresentato dalle campagne antifumo promosse dai governi. Prevenzione Secondaria: si tratta di una definizione tecnica che si riferisce alla diagnosi precoce di una patologia, permettendo così di intervenire precocemente sulla stessa, ma non evitando o riducendone la comparsa. Lo strumento cardine è lo screening, che permette la precocità di intervento e aumenta le opportunità terapeutiche, migliorandone la progressione e riducendo gli effetti negativi. Un esempio di prevenzione secondaria è lo svolgimento del pap test e mammografia nella popolazione femminile sana. Prevenzione Terziaria: è un termine tecnico relativo non tanto alla prevenzione della malattia in sé, quanto dei suoi esiti più complessi. La prevenzione in questo caso è quella delle complicanze, delle probabilità di recidive e della morte (anche se, in tale caso, tutti i trattamenti terapeutici sarebbero in un certo senso, paradossalmente, "prevenzione"). Con prevenzione terziaria si intende anche la gestione dei deficit e delle disabilità funzionali consequenziali ad uno stato patologico o disfunzionale. Prevenzione Quaternaria è un termine ormai accettato dai medici di medicina generale che indica la prevenzione di forme di iper-medicalizzazione.

La malattia di Lyme o borreliosi è una patologia di origine batterica. Prende il nome dalla cittadina statunitense di Lyme, nel Connecticut, in cui nel 1975 se ne segnalarono i primi casi manifestatisi con inspiegabile aumento delle artriti, soprattutto infantili, che insorgevano con eritemi cutanei su torace, addome, dorso e natiche e si ingrandivano fino a raggiungere una dimensione variabile tra i 10 e i 50 cm, mal di testa e dolori articolari. La malattia è originata da un batterio spiraliforme, la Borrelia burgdorferi, così chiamata in omaggio al suo scopritore, Willy Burgdorfer. Il batterio infesta le zecche (nello specifico quelle del genere Ixodes), le quali possono trasmetterlo all'uomo e agli animali. I luoghi nei quali è più facile contrarla sono le zone boschive. Inizialmente si pensò che il serbatoio naturale fosse rappresentato dai cervi, dal momento che questi animali rappresentano l'ambiente ideale per la riproduzione delle zecche. Tuttavia studi successivi dimostrano che il 90% delle zecche viene in contatto con lo spirocheta nella fase di ninfa tramite il peromisco dai piedi bianchi, il tamia striato, il toporagno cinereo, il toporagno settentrionale dalla coda corta. Questi piccoli mammiferi rappresentano i serbatoi più competenti nel processo infettivo del batterio. La sua incidenza è segnalata in Asia, America meridionale ed Europa centrale, nonché nelle regioni settentrionali d'Italia (Carso, in Trentino e in Liguria in particolare, più raramente in altre regioni).

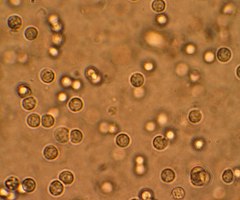

Un'infezione delle vie urinarie (in sigla IVU), anche chiamata infezione del tratto urinario, è un'infezione che colpisce una parte dell'apparato urinario. Generalmente, quando l'infezione è a carico delle basse vie urinarie, è anche conosciuta con il nome di cistite semplice (ovvero infezione della vescica), mentre nel caso colpisca le vie urinarie superiori è anche conosciuta con il nome di pielonefrite (ovvero un'infezione del parenchima, dei calici e della pelvi renale). I sintomi di un'infezione a carico delle vie urinarie inferiori riguardano la minzione che si presenta dolorosa, frequente e ripetuta (pollachiuria) e urgente, ovvero l'impossibilità di procrastinarla. I sintomi della pielonefrite includono invece la febbre e dolore addominale al fianco, oltre ai sintomi di infezione delle basse vie urinarie. Nell'anziano e nei soggetti molto giovani i sintomi possono essere vaghi o non specifici. L'agente che più spesso è in causa in entrambi i tipi di infezione è Escherichia coli, anche se, con minore frequenza, possono essere chiamati in causa altri batteri, virus o funghi. L'infezione delle vie urinarie si verifica più comunemente nelle donne rispetto agli uomini.È stato calcolato che una percentuale variabile tra il 30% e il 50% delle donne abbia un'infezione del tratto urinario nel corso della sua vita. Le recidive sono estremamente comuni. I fattori di rischio sono molto vari e includono le caratteristiche anatomiche delle femmine (la cui uretra è decisamente più corta rispetto a quella maschile), i trascorsi sessuali e una storia di familiarità. Le pielonefriti, quando si verificano, in genere sono conseguenti a un'infezione della vescica e delle basse vie urinarie, ma possono anche derivare da un'infezione ematica.La diagnosi per una giovane donna, precedentemente sana, può semplicemente basarsi sulla sintomatologia riferita. Nei soggetti con sintomatologia vaga la diagnosi può invece essere difficile, poiché i batteri possono essere riscontrati nelle urine anche senza che sia in atto un'infezione del tratto urinario. Nei casi più complicati, oppure in quei soggetti in cui il trattamento è fallito, l'esecuzione di un'urinocoltura può essere dirimente. Nei soggetti che presentano infezioni frequenti e ricorrenti, basse dosi di antibiotici e cicli di antibioticoterapia possono costituire una valida misura preventiva. Nei casi non complicati, le infezioni del tratto urinario sono trattate facilmente con un breve ciclo di antibiotici, talvolta semplicemente con chinoloni di prima generazione, quali per esempio l'acido nalidixico. Si deve tuttavia tenere presente che la resistenza agli antibiotici, utilizzati per trattare questo tipo di problemi, è in rapido aumento e che pertanto si potrebbe dover ricorrere a farmaci più potenti e gravati da una minore resistenza.Nei casi più complicati può essere necessario ricorrere a un ciclo di antibioticoterapia di lunga durata, oppure all'utilizzo di antibiotici per via endovenosa. In questi casi, se i sintomi non migliorano nel giro di due o tre giorni, può essere necessario ricorrere a ulteriori accertamenti diagnostici. Nelle donne le infezioni delle vie urinarie sono il tipo più comune di infezioni batteriche: ogni anno circa il 10% delle donne sviluppa un'infezione delle vie urinarie.

Il dipartimento di prevenzione è una struttura tecnico funzionale dell'azienda sanitaria locale del servizio sanitario nazionale italiano. È preposta alla promozione della tutela della salute collettiva con l'obiettivo della promozione della salute, della prevenzione delle malattie, del miglioramento della qualità della vita e del benessere animale e della sicurezza alimentare.

La circoncisione (dal latino circumcidere, che significa "tagliare intorno") consiste nella rimozione chirurgica (escissione) del prepuzio dal pene umano.In una procedura tipica il prepuzio viene separato dal glande; quindi il prepuzio viene rimosso; una sutura mucosocutanea è spesso realizzata. Un'anestesia topica o locale iniettata può essere utilizzata per alleviare il dolore e lo stress fisiologico. Per gli adulti e per i bambini non neonati l'anestesia generale può essere un'opzione. La procedura è più spesso eseguita per motivi religiosi o preferenze personali, ma può essere indicata anche per scopi terapeutici e di profilassi. È considerata una opzione per il trattamento della fimosi patologica, della balanopostite refrattaria e per le infezioni croniche delle vie urinarie. È invece controindicata nei casi in cui siano presenti anomalie della struttura genitale o cattive condizioni generali di salute.Le posizioni espresse dalle principali organizzazioni mediche di tutto il mondo sono variegate: in alcuni casi si ritiene che la circoncisione neonatale comporti un modesto beneficio per la salute, comunque superiore ai lievi rischi legati all'intervento; in altri casi, all'opposto, la si ritiene priva di alcun beneficio e anzi significativamente rischiosa per chi vi si sottopone. Nessuna grande organizzazione medica consiglia la circoncisione universale per tutti i maschi neonati, fatta eccezione per le raccomandazioni promosse dall'Organizzazione mondiale della sanità per alcune zone dell'Africa; tuttavia nemmeno la sconsigliano fortemente. Questioni etiche e giuridiche in materia di consenso informato e di autonomia decisionale sono state sollevate a proposito della circoncisione neonatale non terapeutica.Circa un terzo dei maschi di tutto il mondo è circonciso. La procedura è diffusa nel mondo musulmano e presso gli ebrei (dove è quasi universale), negli Stati Uniti, in parte del sud-est asiatico e in Africa. È invece relativamente rara in Europa, in America Latina, in alcune zone del Sudafrica e in gran parte dell'Asia. L'origine storica della circoncisione non è nota con certezza e la più antica testimonianza documentale proviene dall'Egitto. La pratica fa parte della legge ebraica ed è una prassi consolidata per l'Islam e per la Chiesa copta.

Il ceftriaxone è un principio attivo antibiotico appartenente al gruppo delle cefalosporine di terza generazione, di indicazione specifica in caso di infezioni batteriche gravi in presenza di batteri sensibili, infezioni batteriche in pazienti neutropenici e/o defedati o immunocompromessi, profilassi chirurgica.

La sindrome da immunodeficienza acquisita (da cui l'acronimo SIDA utilizzato nei Paesi di lingua francese e altri, di rado in italiano; in inglese Acquired Immune Deficiency Syndrome, da cui l'acronimo AIDS, normalmente utilizzato anche in italiano) è una malattia del sistema immunitario umano causata dal virus dell'immunodeficienza umana (HIV).La malattia interferisce con il sistema immunitario limitandone l'efficacia, rendendo le persone colpite più suscettibili alle infezioni, in particolare a quelle opportunistiche, e allo sviluppo di tumori. Questa vulnerabilità aumenta con il progredire della malattia. L'HIV si trasmette in molti modi, ad esempio tramite i rapporti sessuali, trasfusioni di sangue contaminato e aghi ipodermici e tramite trasmissione verticale tra madre e bambino durante la gravidanza, il parto e l'allattamento al seno.Il virus e la malattia sono spesso indicati insieme come HIV/AIDS. La malattia è un importante problema sanitario in molte parti del mondo e la sua diffusione è considerata una pandemia. Nel 2009, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che vi siano 33,4 milioni di persone nel mondo che vivono con l'HIV/AIDS, con 2,7 milioni di nuove infezioni HIV all'anno e 2,0 milioni di decessi annuali a causa di AIDS. Secondo il rapporto UNAIDS 2009, in tutto il mondo vi sono state circa 60 milioni di persone contagiate sin dall'inizio della pandemia, con circa 25 milioni di morti e, nel solo Sudafrica, 14 milioni di bambini orfani.La ricerca genetica indica che l'HIV abbia avuto origine in Africa centro-occidentale nel corso del ventesimo secolo. L'AIDS è stato individuato dal Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nel 1981 e la sua causa, l'HIV, è stata identificata nel 1983. Dopo una lunga controversia la comunità scientifica ha ritenuto che Robert Gallo e Luc Montagnier, con i rispettivi gruppi di ricerca, abbiano entrambi contribuito al raggiungimento di tale risultato. Anche se i trattamenti per l'HIV/AIDS possono rallentare o arrestare il decorso della malattia, non vi è cura conosciuta o vaccino contro l'HIV. Il trattamento antiretrovirale riduce sia i morti sia le nuove infezioni, ma questi farmaci sono costosi e non sono disponibili in tutti i paesi. A causa della difficoltà nel trattamento delle infezioni da HIV, la prevenzione è un obiettivo chiave per il controllo dell'AIDS.