- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Paride da Ceresara (Ceresara, 10 febbraio 1466 – Mantova, 1532) è stato un umanista, poeta e astrologo italiano.

Giorgio Patrizi (Roma, 1949) è un critico letterario e accademico italiano.

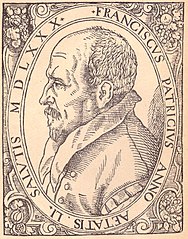

Francesco Patrizi (in latino: Franciscus Patricius, in croato: Franjo Petriš/Frane Petrić; Cherso, 25 aprile 1529 – Roma, 6 febbraio 1597) è stato un filosofo e scrittore italiano, di orientamento neoplatonico. Non sono molte le notizie sulla sua vita; gli spunti tratti dalla sua opera furono noti ai suoi successori solo attraverso altri pensatori. Della sua opera si inizia a discutere solo verso l'Ottocento.

Agostino Patrizi Piccolomini (Siena, 1435 circa – 1495) è stato un vescovo cattolico italiano.

Il purgatorio è la condizione, il processo o il luogo di purificazione o di pena temporanea in cui, secondo la credenza cattolica, le anime di coloro che muoiono in uno stato di grazia sono preparate per il paradiso. Nella teologia cattolica è "la condizione di coloro che, morti nella grazia di Dio, non sono ancora perfettamente purificati e devono quindi purificarsi al fine di ottenere la santità necessaria per essere ammessi alla visione di Dio".Il termine Purgatorio (dal latino: purgatorium, da purgare, "epurare") ha assunto anche una vasta gamma di significati storici e moderni relativi a sofferenze postmortem minori in comparazioni alla dannazione eterna. L'"uso comune cristiano" gli attribuisce il senso di "uno dei tre regni dell'oltretomba, insieme all'inferno e al paradiso".Altre confessioni cristiane, oltre al cattolicesimo, riconoscono l'esistenza di un processo di santificazione ossia purificazione dopo la morte che presenta tratti in comune con il concetto cattolico del purgatorio e viene spesso denominato con lo stesso termine, come nell'ortodossia bizantina e nell'ortodossia orientale copta (come attesta la Vita di San Ciro monaco). In ambito protestante, lo stesso Lutero affermò di credere nel purgatorio e perfino nel fuoco purgatoriale di cui nella Tradizione della Chiesa cattolica ma che non fa parte della sua dottrina definita. Anche in tempi più recenti alcuni teologi protestanti sostengono dottrine simili a quella cattolica del purgatorio. Fra questi troviamo, in ambito metodista, Jerry L. Walls; in ambito anglicano, il teologo e romanziere C. S. Lewis, il teologo e fisico John Polkinghorne, il teologo e biblista John Bertram Phillips, e molti altri anglicani; in ambito presbiteriano George MacDonald e William Barclay.Il concetto del purgatorio come regno dell'oltretomba distinto dall'inferno e dal paradiso, dove i peccatori vengono puniti temporaneamente con il fuoco (immagine comune in Occidente) è escluso non solo da altri gruppi sia orientali che occidentali ma non è affermato neanche dalla Chiesa cattolica: infatti non fanno parte della sua fede definita sul purgatorio due dei più prominenti elementi dell'immaginario popolare: quello di una località a parte e quello della purificazione per mezzo del fuoco materiale. Il Catechismo della Chiesa Cattolica distingue fra, da una parte, "la dottrina della fede relativa al purgatorio formulata dalla Chiesa soprattutto nei Concili di Firenze e di Trento" e, dall'altra parte, "la Tradizione della Chiesa [che], rifacendosi a certi passi della Scrittura, parla di un fuoco purificatore". Il concetto del purgatorio come luogo dell'anima, dimensione di pena e purificazione mediante il "fuoco" è affermato da vari santi e beati che hanno riferito di avere avuto visioni del purgatorio, come santa Caterina da Genova, o santa Coletta di Corbie.

Nella religione cristiana cattolica, il limbo (termine derivato dal latino limbus nel significato di orlo, bordo) si pensava fosse la condizione temporanea delle anime appartenute a persone buone morte prima della resurrezione di Gesù (Limbo dei Padri o Sheol), e quella permanente dei bambini morti ancora non battezzati, che non hanno commesso dunque alcun peccato personale, ma non sono stati liberati dal peccato originale attraverso il battesimo (Limbo dei Bambini). Nel Limbo dei Bambini, secondo diversi teologi, andavano anche i buoni non-cristiani (quindi, non-battezzati) morti in Grazia di Dio sufficiente da non dannarsi, ma senza la condizione necessaria per andare in Paradiso (in tal caso era detto, più genericamente, Limbo dei Giusti). Nel 2007 un pronunciamento di papa Benedetto XVI affermò definitivamente l'inesistenza del Limbo, cozzante con i principi della religione cattolica, non avendo colpa l'individuo del suo "non-battesimo", soprattutto nei casi di bambini abortiti o comunque morti prima del Sacramento. Infatti l'attuale Catechismo della Chiesa cattolica prevede che i bambini morti senza Battesimo siano affidati «alla misericordia di Dio [...] che vuole salvi tutti gli uomini».

Il termine dogma (o domma) è utilizzato generalmente per indicare un principio fondamentale di una religione, o una convinzione formulata da filosofi e posta alla base della loro dottrina, da considerarsi e credere per vero, quindi come un assioma o postulato non soggetto a discussione da chi si reputa loro seguace o fedele. Il termine può essere applicato in senso estensivo a discipline diverse da quelle religiose.

La Comedìa, o Commedia, conosciuta soprattutto come Divina Commedia, è un poema allegorico-didascalico di Dante Alighieri, scritto in terzine incatenate di endecasillabi (poi chiamate per antonomasia terzine dantesche) in lingua volgare fiorentina. L'opera non esiste nella sua forma originale: essendo stata prodotta prima dell'invenzione della stampa veniva scritta e ricopiata a mano; tra tutti i manoscritti giunti a noi oggigiorno non esistono due versioni uguali, come per tutti i testi antichi, i casi di diversificazione sono tantissimi e variano da semplici modifiche ortografiche, (diritta via o diricta via) fino all'uso di versi simili ma diversi, o parole completamente differenti che danno anche significati diversi, ad esempio il ruscello che esce dalle sorgenti di acqua bollente ..esce ruscello che parton poi tra lor le peccatrici che fu analizzato e commentato con il presupposto che ci fossero delle donne peccatrici, forse prostitute (?), lasciando molti dubbi, ma con un significato completamente stravolto rispetto al più ragionevole pettinatrici o pettatrici o pectatrici cioè le operaie che lavoravano la cardatura e la pettinatura dell lino nelle acque termali. Il titolo originale, con cui lo stesso autore designa il suo poema, fu Comedia (probabilmente pronunciata con accento tonico sulla i); e così è intitolata anche l'editio princeps del 1472. L'aggettivo «Divina» le fu attribuito dal Boccaccio nel Trattatello in laude di Dante, scritto fra il 1357 e il 1362 e stampato nel 1477. Ma è nella prestigiosa edizione giolitina, a cura di Ludovico Dolce e stampata da Gabriele Giolito de' Ferrari nel 1555, che la Commedia di Dante viene per la prima volta intitolata come da allora fu sempre conosciuta, ovvero "La Divina Comedia". Composta secondo i critici tra il 1304/07 e il 1321, anni del suo esilio in Lunigiana e Romagna, la Commedia è il capolavoro di Dante ed è universalmente ritenuta una delle più grandi opere della letteratura di tutti i tempi, nonché una delle più importanti testimonianze della civiltà medievale, tanto da essere conosciuta e studiata in tutto il mondo. Il poema è diviso in tre parti, chiamate «cantiche» (Inferno, Purgatorio e Paradiso), ognuna delle quali composta da 33 canti (tranne l'Inferno, che contiene un ulteriore canto proemiale) formati da un numero variabile di versi, fra 115 e 160, strutturati in terzine. Il poeta narra di un viaggio immaginario, ovvero di un Itinerarium mentis in Deum, attraverso i tre regni ultraterreni che lo condurrà fino alla visione della Trinità. La sua rappresentazione immaginaria e allegorica dell'oltretomba cristiano è un culmine della visione medievale del mondo sviluppatasi nella Chiesa cattolica. È stato notato come tutte e tre le cantiche terminino con la parola «stelle» (Inferno: "E quindi uscimmo a riveder le stelle"; Purgatorio: "Puro e disposto a salir a le stelle"; Paradiso: "L'amor che move il sole e l'altre stelle"). L'opera ebbe subito uno straordinario successo e contribuì in maniera determinante al processo di consolidamento del dialetto toscano come lingua italiana. Il testo, del quale non si possiede l'autografo, fu infatti copiato sin dai primissimi anni della sua diffusione e fino all'avvento della stampa in un ampio numero di manoscritti. Parallelamente si diffuse la pratica della chiosa e del commento al testo (si calcolano circa sessanta commenti e tra le 100.000 e le 200.000 pagine), dando vita a una tradizione di letture e di studi danteschi mai interrotta: si parla così di "secolare commento". La vastità delle testimonianze manoscritte della Commedia ha comportato un'oggettiva difficoltà nella definizione del testo: nella seconda metà del Novecento l'edizione di riferimento è stata quella realizzata da Giorgio Petrocchi per la Società Dantesca Italiana. Più di recente due diverse edizioni critiche sono state curate da Antonio Lanza e Federico Sanguineti.La Commedia, pur proseguendo molti dei modi caratteristici della letteratura e dello stile medievali (ispirazione religiosa, scopo didascalico e morale, linguaggio e stile basati sulla percezione visiva e immediata delle cose), è profondamente innovativa poiché, come è stato rilevato in particolare negli studi di Erich Auerbach, tende a una rappresentazione ampia e drammatica della realtà, espressa anche con l'uso di neologismi creati da Dante come «insusarsi», «inluiarsi» e «inleiarsi».È una delle letture obbligate del sistema scolastico italiano.

Il lupo grigio (Canis lupus Linnaeus, 1758), detto anche lupo comune o semplicemente lupo, è un canide lupino, presente nelle zone remote del Nordamerica e dell'Eurasia. È il più grande della sua famiglia, con un peso medio di 43–45 kg per i maschi, e 36-38,5 kg per le femmine. Oltre le dimensioni, il lupo grigio si distingue dagli altri membri del genere Canis per il suo muso e le orecchie meno appuntite. Il suo mantello invernale è lungo e folto, di colore prevalentemente grigio variegato. Alcuni esemplari presentano anche mantelli bianchi, rossi, bruni o neri.È la specie più specializzata dei Canis nell'adattamento alla caccia grossa cooperativa, come dimostrato dalla sua natura gregaria e il suo linguaggio del corpo avanzato. Ciononostante, è ancora abbastanza vicino geneticamente agli altri Canis, inclusi il coyote e lo sciacallo dorato, da potere produrre ibridi. Il suo parente più vicino è il cane domestico, con cui condivide un progenitore comune che si divise all'incirca 14.900 anni fa.È l'unico componente del genere Canis presente sia nel vecchio che nel Nuovo Mondo. Il lupo apparve per la prima volta in Eurasia nel Pleistocene, giungendo in Nordamerica almeno tre volte durante l'epoca Rancholabreana. È un animale sociale, il cui gruppo sociale consiste di una famiglia nucleare. Il lupo è tipicamente un predatore alfa, minacciato seriamente soltanto dagli umani e da altri pochi superpredatori di taglia maggiore che condividono il suo habitat, quali le tigri. Si ciba prevalentemente di ungulati di grossa taglia, ma anche di animali più piccoli, bestiame, carogne e spazzatura.Il lupo grigio è uno degli animali meglio conosciuti e studiati. Su di esso sono stati scritti più libri che su qualunque altro animale selvatico. Ha una lunga storia d'associazione con gli umani, essendo detestato e perseguitato dalla maggior parte delle comunità pastorali, ma rispettato sia dalle comunità agrarie che da quelle di caccia e raccolta. Sebbene la paura dei lupi sia caratteristica di tante culture umane, la maggior parte degli attacchi sugli umani sono stati attribuiti ad animali rabbiosi. I lupi non rabbiosi hanno attaccato e ucciso esseri umani, soprattutto bambini, solo sporadicamente, essendo timidi per natura.Un tempo era uno dei mammiferi più diffusi al mondo, soprattutto nell'emisfero boreale, prima che la persecuzione da parte dell'uomo provocasse la sua estinzione in gran parte dell'Europa occidentale, del Messico e degli Stati Uniti d'America. Il lupo si trova soprattutto in Canada, negli USA in Alaska, in Europa settentrionale e in Asia settentrionale. In Italia (sugli Appennini e Alpi occidentali), in Francia, Svizzera e sui Pirenei è presente una sottospecie, il lupo appenninico (Canis lupus italicus), mentre sulle Alpi orientali, in Italia, Slovenia e Austria, è presente la sottospecie tipica (Canis lupus lupus). In Sicilia era presente il lupo siciliano (Canis lupus cristaldii), che si estinse nel ventesimo secolo. Il declino delle popolazioni dei lupi grigi si è arrestato negli anni settanta, conducendo alla ricolonizzazione e alla reintroduzione artificiale in zone in cui un tempo era estinto. Questo cambiamento è avvenuto grazie alla protezione legale e ai cambiamenti nella gestione rurale; tuttavia la concorrenza con l'uomo per il bestiame e la selvaggina, le preoccupazioni sulla possibilità di aggressioni e la frammentazione del suo habitat, continuano a rappresentare una minaccia per la specie. Malgrado ciò, è a "rischio minimo d'estinzione", secondo la lista rossa IUCN.