- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il mandylion (greco "μανδύλιον", in arabo: ﻣﻨﺪﻳﻞ, mandīl, lett. "panno, fazzoletto") o immagine di Edessa era un telo, venerato dalle comunità cristiane orientali, sul quale era raffigurato il volto di Gesù. L'immagine era ritenuta di origine miracolosa ed era quindi detta acheropita, cioè "non fatta da mano umana". Il mandylion era conservato inizialmente a Edessa di Mesopotamia (oggi Urfa, in Turchia). Nel X secolo fu traslato a Costantinopoli. Se ne persero le tracce nel 1204, quando la città fu saccheggiata nel corso della Quarta crociata. Alcuni studiosi ritengono che esso fosse lo stesso telo noto oggi come Sindone di Torino.

Francesco Petrarca (Arezzo, 20 luglio 1304 – Arquà, 19 luglio 1374) è stato uno scrittore, poeta, filosofo e filologo italiano, considerato il precursore dell'umanesimo e uno dei fondamenti della letteratura italiana, soprattutto grazie alla sua opera più celebre, il Canzoniere, patrocinato quale modello di eccellenza stilistica da Pietro Bembo nei primi del Cinquecento. Uomo moderno, slegato ormai dalla concezione della patria come mater e divenuto cittadino del mondo, Petrarca rilanciò, in ambito filosofico, l'agostinismo in contrapposizione alla scolastica e operò una rivalutazione storico-filologica dei classici latini. Fautore dunque di una ripresa degli studia humanitatis in senso antropocentrico (e non più in chiave assolutamente teocentrica), Petrarca (che ottenne la laurea poetica a Roma nel 1341) spese l'intera sua vita nella riproposta culturale della poetica e filosofia antica e patristica attraverso l'imitazione dei classici, offrendo un'immagine di sé quale campione di virtù e della lotta contro i vizi. La storia medesima del Canzoniere, infatti, è più un percorso di riscatto dall'amore travolgente per Laura che una storia d'amore, e in quest'ottica si deve valutare anche l'opera latina del Secretum. Le tematiche e la proposta culturale petrarchesca, oltre ad aver fondato il movimento culturale umanistico, diedero avvio al fenomeno del petrarchismo, teso ad imitare stilemi, lessico e generi poetici propri della produzione lirica volgare dell'aretino.

Sir Thomas Wyatt (Allington Castle, 1503 – 11 ottobre 1542) è stato un poeta e diplomatico inglese. La sua importanza per la letteratura rinascimentale inglese è fondamentale: è Wyatt a introdurre in Inghilterra la lirica petrarchesca e ad aprire – con l'importazione della forma sonetto – la strada alla grande sonettistica di fine Cinquecento, che toccherà il suo apice in autori come Spenser e Shakespeare.

Nicola Zingarelli (Cerignola, 28 agosto 1860 – Milano, 7 giugno 1935) è stato un filologo e linguista italiano; divenne famoso come autore dell'omonimo Vocabolario della lingua italiana.

Lorenzo Spirito Gualtieri, detto anche Lorenzo Spirito da Perugia (Perugia, 1426 – Perugia, maggio 1496), è stato un poeta, umanista e militare italiano. È stato definito "il letterato e il poeta umbro in volgare più notevole del Quattrocento". Fu il secondo traduttore in volgare in Italia di Ovidio.

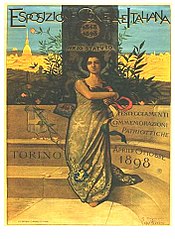

L'Esposizione generale italiana del 1898 fu una esposizione generale organizzata a Torino. L'esposizione del 1898 si tenne nei mesi da aprile a ottobre per commemorare il cinquantesimo anniversario dello Statuto Albertino. Le imprese straniere erano ammesse solo nella Galleria della elettricità. Qualche ramo dell'industria meccanica estera non ancora sviluppata in Italia troverà posto nella Galleria del lavoro. All'interno dell'esposizione fu organizzata una "Mostra internazionale di elettricità". Ebbe circa 8.000 espositori, 43 congressi nazionali e internazionali e tre milioni e mezzo di visitatori. Alla cerimonia di inaugurazione presenziò il re Umberto I. Le sottoscrizioni a livello nazionale raggiunsero la cospicua somma di 1.700.000 Lire. Per la Divisione Belle Arti parteciparono 147 artisti italiani di cui cinque donne.

Il più celebre studio condotto sulla Sindone di Torino, per la grande risonanza che ebbe all'epoca sui mezzi d'informazione, è la datazione del lenzuolo eseguita nel 1988 con la tecnica radiometrica del carbonio 14 svolta in tre laboratori e pubblicata su Nature. La prova del carbonio ha stabilito che il telo risale, con un intervallo di confidenza di almeno il 95% e un'approssimazione di 10 anni in più o in meno, a una data compresa tra il 1260 e il 1390, periodo compatibile con le prime testimonianze storiche certe dell'esistenza della Sindone (1353-1355 circa). Questa datazione è stata generalmente accettata dalla comunità scientifica, oltre che da diversi esponenti della Chiesa cattolica anche per bocca dell'arcivescovo di Torino, il cardinale Anastasio Ballestrero; i sostenitori dell'autenticità del telo hanno però avanzato diverse obiezioni sull'attendibilità del test.