- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Marco Valerio Marziale (in latino: Marcus Valerius Martialis; Augusta Bilbilis, 1º marzo 38 o 41 – Augusta Bilbilis, 104) è stato un poeta romano, comunemente ritenuto il più importante epigrammista in lingua latina. In epoca medioevale e umanistica, gli sono state attribuite diverse altre opere, in realtà composte da Goffredo di Winchester, letterato che imitava il suo stile.

L'intera opera letteraria del poeta latino del I secolo Marco Valerio Marziale è costituita da epigrammi scritti in versi. Quello che ci rimane è una raccolta suddivisa in dodici "Libri", composti e via via pubblicati tra l'anno 86 e il 102 (per un totale di un migliaio e più); a questi vanno poi aggiunti il "Liber de spectaculis" risalente all'incirca all'80 che fa da introduzione e i due libri conclusivi intitolati "Xenia" (doni per gli ospiti, per lo più cibi e bevande) e "Apophoreta" (cose da portar via o regali estratti a sorte), raccolte di distici che vogliono far da accompagnamento ai doni che venivano inviati durante i Saturnalia e ai regali offerti nei conviti/banchetti.

Seguire il percorso della produzione letteraria di Giacomo Leopardi vuol dire seguire il corso della sua vita e comprendere il suo mondo interiore.

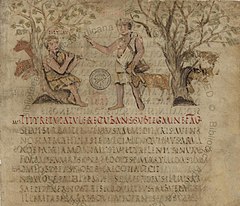

Le Bucoliche sono un'opera del poeta latino Publio Virgilio Marone, iniziata nel 42 a.C e divulgata intorno al 39 a.C. È costituita da una raccolta di dieci egloghe esametriche con trattazione e intonazione pastorali; i componimenti hanno una lunghezza che varia dai 63 ai 111 versi, per un totale di 829 esametri. Questa scelta colloca quindi l'opera nel solco neoterico-callimacheo, di ispirazione alessandrina e precisamente nel filone teocriteo. “Bucoliche” deriva dal greco Βουκολικά (da βουκόλος = pastore, mandriano, bovaro); sono state definite anche ἐκλογαί, egloghe, ovvero "poesie scelte". Esse furono il primo frutto della poesia di Virgilio, ma, nello stesso tempo, possono essere considerate la trasformazione in linguaggio poetico dei precetti di vita appresi dalla scuola epicurea di Napoli.

Le opere e i giorni (in greco antico Ἔργα καὶ Ἡμέραι, Erga kài Hemérai) è un poema di Esiodo della lunghezza di 828 esametri, nel quale si illustrano la necessità del lavoro da parte dell'uomo, consigli pratici per l'agricoltura e giorni del mese nei quali è necessario compiere determinate attività. L'opera è collocabile nell'VIII secolo a.C.

L'infinito è una delle liriche più famose dei Canti di Giacomo Leopardi, che il poeta scrisse negli anni della sua prima giovinezza a Recanati, sua cittadina natale, nelle Marche. Le stesure definitive risalgono agli anni 1818-1819. La lirica, composta da 15 endecasillabi sciolti, appartiene alla serie di scritti pubblicati nel 1826 con il titolo "Idilli". Oltre all'Infinito, in questa serie sono presenti anche altre note liriche, come Alla luna e La sera del dì di festa. Il termine greco "idillio" (εἰδύλλιον), di solito riferito a componimenti poetici incentrati sulla descrizione di scene agresti, subisce, con Leopardi, una ridefinizione: negli idilli leopardiani sono assenti le tematiche bucoliche proprie dei componimenti scritti dai poeti greci Teocrito, Mosco, Bione, e da poeti bucolici latini (Virgilio, Calpurnio Siculo e Nemesiano), poi imitati in età umanistica e rinascimentale da Jacopo Sannazaro e da Torquato Tasso. L'idillio leopardiano è un componimento connotato da un forte intimismo lirico: in esso l'elemento del paesaggio naturale (spesso privo dei connotati del paesaggio ideale antico) è strettamente legato all'espressione degli stati d'animo dell'uomo. Tale espressione del proprio io, non vuole essere una fuga nell'irrazionale o nel sogno (come accade nella lirica romantica), ma solo una nuova occasione di un'ampia riflessione sul tempo, sulla storia, e sul triste destino degli uomini. Gli idilli leopardiani, inoltre, presentano differenze stilistiche rispetto ad altre composizioni, in particolare colpisce l'abile e sapiente mescolanza di registri linguistici che spazia da quello letterario (Ermo colle) a quello semplice, piano e colloquiale (Sempre caro). Questo idillio si divide in due parti ben distinte: nella prima il poeta esprime concetti a lui usuali mentre, nella seconda, usa l'immaginazione e si perde nell'infinito. Il manoscritto originale è conservato presso la biblioteca nazionale di Napoli, insieme ad altre opere del poeta. Un secondo manoscritto, con molti altri autografi, è conservato nel Museo dei manoscritti del comune di Visso in provincia di Macerata. Nel mese di ottobre 2016, in seguito al terremoto che ha colpito la zona, questi manoscritti sono stati provvisoriamente trasferiti a Bologna.

L'idillio è un componimento poetico di brevi dimensioni con spiccate caratteristiche soggettive. Il nome deriva dal greco antico εἰδύλλιον, diminutivo di εἶδος = immagine, e quindi quadretto o bozzetto. Fu usato per la prima volta, forse, dal grammatico Artemidoro di Tarso per definire i carmi scritti da Teocrito nel III secolo a.C. Una parte dei testi di Teocrito (ovvero i carmi I e III-XI) presenta un'ambientazione pastorale, che poi per estensione è stata considerata una caratteristica dell'idillio, o del "carme bucolico". Nella letteratura italiana, l'aggettivo "idillico" si usa per definire espressioni poetiche (per esempio nella poesia lirica di modello petrarchesco, nella Gerusalemme liberata o nella favola pastorale Aminta di Torquato Tasso) che presentano un'ambientazione naturale svolta in toni idealizzati, come mondo di pace e armonia contrapposto alla realtà. In epoca moderna sei poesie di Leopardi, composte negli anni 1819-21, vennero dall'autore stesso definite idilli come si vede chiaramente nei manoscritti; in seguito il critico De Sanctis attribuì lo stesso nome, preceduto dall'aggettivo "grandi", ai Canti composti negli anni 1829-31 nei quali riconobbe caratteri affini a quelli dei "primi" o "piccoli" idilli. Con Leopardi comunque l'idillio viene a perdere ogni legame con il modello ellenistico e bucolico e diventa un genere in cui esprimere la propria interiorità traendo spunto da una contemplazione del mondo naturale. Infatti, in un appunto dei Disegni letterari (1828) il poeta scrive: «idilli esprimenti situazioni, affezioni, avventure storiche del mio animo».

L'Appendix Vergiliana è una raccolta di carmi di vario metro, tradizionalmente attribuiti a Publio Virgilio Marone, ma probabilmente composti tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. fra Roma e Napoli. Le probabilità che siano stati scritti proprio da Virgilio sono in realtà molto basse, per alcuni addirittura nulle. Il termine appendix fu usato per la prima volta dall'umanista Giuseppe Giusto Scaligero nel 1572 e si riferisce alla consuetudine di stampare questi testi tutti assieme e in appendice alle opere di Virgilio. I carmi sono di diversa lunghezza e valore e costituiscono più un prodotto intellettuale che non poetico.