- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Il romanzo gotico è un genere narrativo sviluppatosi dalla seconda metà del Settecento e caratterizzato dall'unione di elementi romantici e dell'orrore. L'espressione "letteratura gotica", riferita alla tendenza culturale sviluppatasi dalla metà del XVIII secolo, è entrata nell'uso comune a partire soprattutto dai paesi anglosassoni e individua solitamente storie ambientate nel Medioevo in castelli diroccati, sotterranei e altri ambienti cupi e tenebrosi.

Il romanzo epistolare è un particolare tipo di romanzo che non ha un ritmo narrativo diretto ma che si affida allo scambio di lettere tra personaggi.

In matematica, una relazione binaria R in un insieme X è simmetrica se e solo se, presi due elementi qualsiasi a e b, vale che se a è in relazione con b allora anche b è in relazione con a. In simboli: ∀ a , b ∈ X , a R b ⇒ b R a {\displaystyle \forall a,b\in X,\ aRb\Rightarrow bRa} Ad esempio, "è sposato/a con" è una relazione simmetrica, mentre "è figlio di" non lo è. Una relazione di simmetria che è anche transitiva e riflessiva è una relazione di equivalenza.

Il ritorno di Mary Poppins (Mary Poppins Returns) un film del 2018 diretto da Rob Marshall. Il film, sequel del classico Mary Poppins del 1964, l'adattamento cinematografico del libro del 1935 Mary Poppins ritorna, scritto da Pamela Lyndon Travers.

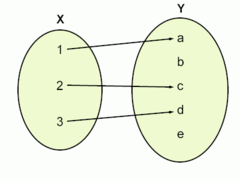

In matematica, una funzione è una relazione tra due insiemi, chiamati dominio e codominio della funzione, che associa a ogni elemento del dominio uno e un solo elemento del codominio. Se i due insiemi sono rispettivamente indicati con X {\displaystyle X} e Y {\displaystyle Y} , la relazione è indicata con f : X → Y {\displaystyle f\colon X\to Y} e l’elemento associato a x ∈ X {\displaystyle x\in X} tramite la funzione f {\displaystyle f} viene abitualmente indicato con f ( x ) {\displaystyle f(x)} (si pronuncia “effe di x”).

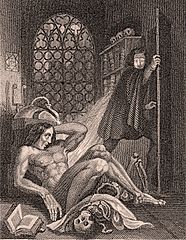

Frankenstein o Il moderno Prometeo (Frankenstein; or, The Modern Prometheus) è un romanzo gotico, horror, fantascientifico scritto dall'autrice britannica Mary Shelley fra il 1816 e il 1817, all'età di 19 anni. Fu pubblicato nel 1818 e modificato dall'autrice per una seconda edizione del 1831. È questo il romanzo con cui nascono le figure letterarie del dottor Victor Frankenstein e della sua creatura, spesso ricordata come mostro di Frankenstein, ma anche, in maniera erronea, come Frankenstein, nome che, invece, appartiene al suo artefice. Frankenstein è uno dei miti della letteratura proprio perché affonda le sue radici nelle paure umane: è probabile che il suo successo sia dovuto proprio alla figura del mostro, espressione della paura al tempo diffusa per lo sviluppo tecnologico. La "creatura" è l'esempio del sublime, del diverso, che in quanto tale causa terrore. Dalla pubblicazione del libro, il nome di Frankenstein è entrato nell'immaginario collettivo in ambito letterario, cinematografico e televisivo. È inoltre spesso utilizzato, per estensione, come esempio negativo in quello bioetico, alludendo al fatto che il suddetto dottore compisse esperimenti illeciti o eticamente discutibili.

In sintassi, l'argomento è un sintagma che compare all'interno di una proposizione in una relazione con il verbo. Tipici argomenti sintattici sono il soggetto e l'oggetto diretto; tali argomenti vengono anche chiamati "argomenti centrali" o "argomenti cardine". Gli argomenti possono essere obbligatori o facoltativi. Gli argomenti centrali sono ovviamente obbligatori. Se un verbo ha un unico argomento (il soggetto), si dice verbo intransitivo; se ne ha due, è transitivo. Alcune lingue (come l'inglese) hanno verbi con tre argomenti (per esempio: to give o to ask); il terzo argomento viene definito "oggetto indiretto". Gli argomenti collaterali (non centrali) sono anche chiamati "argomenti obliqui" o "complementi". Sono per esempio i sintagmi temporali ("questa mattina"), di luogo ("a casa"), di termine ("a lei"). Essi sono di solito marcati con delle adposizione (che possono essere delle preposizioni, come in italiano o delle posposizioni come in giapponese). Gli argomenti possono essere tolti, aggiunti, modificati e sostituiti in modi differenti usando per esempio la diatesi passiva, antipassiva o attiva, un morfema applicativo, un'incorporazione ecc. Le lingue possono marcare gli argomenti di un verbo usando i casi (come in latino), la tipologia sintattica (come in italiano) o entrambi, nonostante alcune lingue facciano affidamento esclusivamente, o comunque in modo sostanziale, al contesto per evitare disambiguità (come il cinese, il giapponese o il coreano).