- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

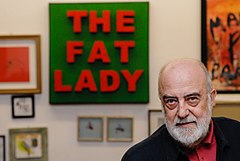

Ugo Carrega (Genova, 17 agosto 1935 – Milano, 7 ottobre 2014) è stato un artista e poeta italiano. Carrega è stato uno dei principali esponenti della poesia visiva, sebbene egli prediligesse il termine di "Nuova Scrittura", ovvero una scrittura sperimentale che associa segni di estrazione diversi. Carrega è stato attivo soprattutto a Milano, dove ha fondato i centri culturali Centro Suolo (1969), Centro Tool (1971), Mercato del Sale (1974) ed Euforia Costante (1993). È stato inoltre fondatore e direttore delle riviste Tool (1965), Bollettino Tool (1968), aaa (1969) e Bollettino da dentro (1972).

L'Attico è una galleria d'arte contemporanea italiana che si distinse come galleria d'avanguardia negli anni sessanta e settanta e per aver contribuito al successo di molti artisti tra cui Pino Pascali, Jannis Kounellis, Gino De Dominicis e Luigi Ontani. La galleria L'Attico è diretta da Fabio Sargentini ed è attiva dal 1957 a Roma. Nel 2010 il MACRO ha presentato una mostra che ne ripercorre l'attività culturale e artistica del periodo compreso tra il 1966 e il 1978.

Gianni Sassi (Varese, 8 settembre 1938 – Milano, 14 marzo 1993) è stato un produttore discografico, imprenditore e fotografo italiano.

Con la denominazione di arte pubblica (in inglese public art) si indica una specifica modalità di presentazione e fruizione dell'arte che entra nel tessuto sociale e nella struttura urbana della città. Portare l'arte sul territorio pubblico rappresenta l'occasione di far uscire la creatività dai luoghi ad essa deputati, di porla a stretto contatto con un pubblico ampio e allo stesso tempo di caratterizzare o rivalutare l'ambiente cittadino. Le opere sono pensate appositamente per il luogo, ossia sono site-specific, e non sono staccate da esso da alcun piedistallo: l'arte pubblica inizia infatti ad essere realizzata a partire dagli anni settanta, nel momento della crisi della concezione urbanistica moderna, e si allontana dall'idea di monumento in quanto ha fini comunicativi e mai celebrativi. Un esempio è "Ago, filo e nodo" di Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen in piazza Luigi Cadorna a Milano, un enorme ago conficcato nella pavimentazione della piazza. Gli artisti italiani che hanno realizzato opere d'arte pubblica sono Mario Merz, Mimmo Paladino (famosa la sua Montagna di Sale in Piazza Plebiscito a Napoli, nel 1995, nella duplicazione dell'installazione originale, ubicata a Gibellina in Sicilia, nel 1990), Mauro Staccioli, Vito Acconci, Franco Summa, Alberto Garutti, Giulio Paolini, Massimo Ghiotti, Antonio Paradiso, Hidetoshi Nagasawa, Ugo Marano, Riccardo Dalisi, Antonio Trotta (con il suo "Monumento alla Resistenza" realizzato a La Spezia nel 2005), Angelo Riviello (con la "Fontana della Chiena" nel dopo-sisma del 1980, in Piazza Melchiorre Guerriero a Campagna (SA).Tra i giovani più attivi in questo ambito sono Carlo Buzzi, Maurizio Cattelan, Loris Cecchini, Andreco, Stefano Cagol e molti altri. È evidente che per la sua modalità pubblica, l'opera deve possedere le caratteristiche di riconoscibilità e di collocabilità nel tessuto urbano, e quindi fare i conti con il contesto paesaggistico, territoriale e in definitiva urbanistico nel senso più completo del termine. Storicamente l'opera pubblica è stata un facile strumento di produzione del consenso, di celebrazione di eventi o di personaggi appartenenti alle classi alte, per la consacrazione della loro autorità. Questi fattori rendono estremamente complicata la progettazione delle opere pubbliche, in quanto l'artista deve tenere conto della situazione reale in cui va ad intervenire. Sul territorio sono ovviamente presenti tutte le contraddizioni prodotte dalla nostra società, come l'espulsione dei ceti più deboli dai centri urbani, la marginalizzazione delle periferie anche dal punto di vista culturale, le questioni inter-etniche che esplodono con l'aumento dell'immigrazione extracomunitaria, la centralità nei meccanismi economici della rendita fondiaria, ecc. L'artista che si cimenta con la progettazione dell'arte pubblica deve necessariamente compiere scelte difficili, fra le tensioni verso il proprio riconoscimento pubblico e il reale coinvolgimento dei fruitori dell'opera. Scelte difficili come quelle dell'urbanista, che quasi sempre nel tempo vengono violate dal potere istituzionale in nome dello sviluppo. Il dibattito sulle problematiche inerenti l'arte pubblica è ripreso a partire dall'inizio del nuovo millennio, con l'acuirsi delle contraddizioni sociali e l'aumento problematico dell'immigrazione. Numerose riflessioni si stanno consolidando nel dibattito fra i critici, gli artisti e gli esperti d'arte che sulla scorta delle loro esperienze provano a dare delle risposte parziali agli interrogativi più impellenti.