- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Publio Virgilio Marone, noto semplicemente come Virgilio o Vergilio (in latino: Publius Vergilius Maro, pronuncia classica o restituta: [ˈpuːblɪ.ʊs wɛrˈɡɪlɪ.ʊs ˈmaroː]; Andes (Mantova), 15 ottobre 70 a.C. – Brindisi, 21 settembre 19 a.C.), è stato un poeta romano, autore di tre opere, tra le più famose della letteratura latina: le Bucoliche (Bucolica), le Georgiche (Georgica), e l'Eneide (Æneis). Al poeta vengono attribuiti anche una serie di componimenti giovanili, la cui autenticità è oggetto di dubbi e di complicate controversie, che si è soliti indicare in un'unica raccolta, nota col titolo di Appendix Vergiliana (Appendice Virgiliana). Virgilio, per il senso sublime dell'arte e per l'influenza che esercitò nei secoli, fu il massimo poeta di Roma, nonché l'interprete più completo e più schietto del grandioso momento storico che, dalla morte di Giulio Cesare, conduce alla fondazione del Principato e dell'Impero ad opera di Augusto. L'opera di Virgilio, presa a modello e studiata fin dall'antichità, ha avuto una profondissima influenza sulla letteratura e sugli autori occidentali, in particolare su Dante Alighieri e la sua Divina Commedia, nella quale Virgilio funge anche da guida dell'Inferno e del Purgatorio.

Le Georgiche (in latino Georgica, neutro plurale - γεωργικά - dell'aggettivo greco γεωργικός, "contadino", o, più semplicemente, "agricoltura", dalle parole γῆ, "terra", ed ἔργον, "lavoro") sono un poema di Publio Virgilio Marone. Nell'universo ideologico delle Georgiche, la natura idealizzata delle Bucoliche viene in parte adombrata da una polarità per certi aspetti contraddittoria: tra "il senso del lavoro come lotta faticosa con la natura" (Labor omnia vicit \ improbus, et duris urgens in rebus egestas, I, vv. 145-146, " La fatica ostinata / e le necessità, che urgono / in circostanze difficili, / vinsero tutto", trad. M. Ramous) e "una visione idilliaca, idealizzata" (A. La Penna) della natura che è un sostrato comunque onnipresente nell'intero arco poetico di Virgilio. Anche lo stile è più ricco e ricercato rispetto alle Bucoliche, e coniuga i canoni dell'alessandrinismo e della poesia neoterica con il gusto spontaneo per il sublime e l'aspra versificazione scientifica del De rerum natura di Lucrezio, pubblicato nel 53 a.C., in un alternarsi ininterrotto di pungente malinconia e serena consapevolezza della caducità umana. L'opera si divide in quattro libri dedicati rispettivamente al lavoro nei campi, all'arboricoltura, all'allevamento del bestiame e all'apicoltura, per un totale di 2188 versi, precisamente esametri. Il titolo molto probabilmente deriva da un'opera del poeta greco didascalico Nicandro di Colofone. A muovere l'ispirazione del poeta sono la malinconia per l'infanzia lontana, la volontà di restaurazione degli ideali aviti percepiti in decadenza e un sostrato di complesse suggestioni culturali e filosofiche: queste le tre componenti principali, intrecciate su un genuino e spontaneo sentimento della vita rurale, che, bambino, Virgilio aveva vissuto in prima persona. L'opera fu "orientata" da Mecenate seguendo le ispirazioni ideologiche augustee: venne composta nel periodo immediatamente precedente l'affermazione di Ottaviano a Roma e negli stesi anni in cui Virgilio entrò a far parte del circolo di Mecenate: precisamente tra il 37 e il 31 a.C.(il poeta scrisse dunque, in media, meno di un verso al giorno). Secondo Antonio La Penna, le Georgiche si possono considerare "l'opera più stilisticamente elaborata della letteratura latina".

Le Bucoliche sono un'opera del poeta latino Publio Virgilio Marone, iniziata nel 42 a.C e divulgata intorno al 39 a.C. È costituita da una raccolta di dieci egloghe esametriche con trattazione e intonazione pastorali; i componimenti hanno una lunghezza che varia dai 63 ai 111 versi, per un totale di 829 esametri. Questa scelta colloca quindi l'opera nel solco neoterico-callimacheo, di ispirazione alessandrina e precisamente nel filone teocriteo. “Bucoliche” deriva dal greco Βουκολικά (da βουκόλος = pastore, mandriano, bovaro); sono state definite anche ἐκλογαί, egloghe, ovvero "poesie scelte". Esse furono il primo frutto della poesia di Virgilio, ma, nello stesso tempo, possono essere considerate la trasformazione in linguaggio poetico dei precetti di vita appresi dalla scuola epicurea di Napoli.

La Comedìa, o Commedia, conosciuta soprattutto come Divina Commedia, è un poema allegorico-didascalico di Dante Alighieri, scritto in terzine incatenate di endecasillabi (poi chiamate per antonomasia terzine dantesche) in lingua volgare fiorentina. L'opera non esiste nella sua forma originale: essendo stata prodotta prima dell'invenzione della stampa veniva scritta e ricopiata a mano; tra tutti i manoscritti giunti a noi oggigiorno non esistono due versioni uguali, come per tutti i testi antichi, i casi di diversificazione sono tantissimi e variano da semplici modifiche ortografiche, (diritta via o diricta via) fino all'uso di versi simili ma diversi, o parole completamente differenti che danno anche significati diversi, ad esempio il ruscello che esce dalle sorgenti di acqua bollente ..esce ruscello che parton poi tra lor le peccatrici che fu analizzato e commentato con il presupposto che ci fossero delle donne peccatrici, forse prostitute (?), lasciando molti dubbi, ma con un significato completamente stravolto rispetto al più ragionevole pettinatrici o pettatrici o pectatrici cioè le operaie che lavoravano la cardatura e la pettinatura dell lino nelle acque termali. Il titolo originale, con cui lo stesso autore designa il suo poema, fu Comedia (probabilmente pronunciata con accento tonico sulla i); e così è intitolata anche l'editio princeps del 1472. L'aggettivo «Divina» le fu attribuito dal Boccaccio nel Trattatello in laude di Dante, scritto fra il 1357 e il 1362 e stampato nel 1477. Ma è nella prestigiosa edizione giolitina, a cura di Ludovico Dolce e stampata da Gabriele Giolito de' Ferrari nel 1555, che la Commedia di Dante viene per la prima volta intitolata come da allora fu sempre conosciuta, ovvero "La Divina Comedia". Composta secondo i critici tra il 1304/07 e il 1321, anni del suo esilio in Lunigiana e Romagna, la Commedia è il capolavoro di Dante ed è universalmente ritenuta una delle più grandi opere della letteratura di tutti i tempi, nonché una delle più importanti testimonianze della civiltà medievale, tanto da essere conosciuta e studiata in tutto il mondo. Il poema è diviso in tre parti, chiamate «cantiche» (Inferno, Purgatorio e Paradiso), ognuna delle quali composta da 33 canti (tranne l'Inferno, che contiene un ulteriore canto proemiale) formati da un numero variabile di versi, fra 115 e 160, strutturati in terzine. Il poeta narra di un viaggio immaginario, ovvero di un Itinerarium mentis in Deum, attraverso i tre regni ultraterreni che lo condurrà fino alla visione della Trinità. La sua rappresentazione immaginaria e allegorica dell'oltretomba cristiano è un culmine della visione medievale del mondo sviluppatasi nella Chiesa cattolica. È stato notato come tutte e tre le cantiche terminino con la parola «stelle» (Inferno: "E quindi uscimmo a riveder le stelle"; Purgatorio: "Puro e disposto a salir a le stelle"; Paradiso: "L'amor che move il sole e l'altre stelle"). L'opera ebbe subito uno straordinario successo e contribuì in maniera determinante al processo di consolidamento del dialetto toscano come lingua italiana. Il testo, del quale non si possiede l'autografo, fu infatti copiato sin dai primissimi anni della sua diffusione e fino all'avvento della stampa in un ampio numero di manoscritti. Parallelamente si diffuse la pratica della chiosa e del commento al testo (si calcolano circa sessanta commenti e tra le 100.000 e le 200.000 pagine), dando vita a una tradizione di letture e di studi danteschi mai interrotta: si parla così di "secolare commento". La vastità delle testimonianze manoscritte della Commedia ha comportato un'oggettiva difficoltà nella definizione del testo: nella seconda metà del Novecento l'edizione di riferimento è stata quella realizzata da Giorgio Petrocchi per la Società Dantesca Italiana. Più di recente due diverse edizioni critiche sono state curate da Antonio Lanza e Federico Sanguineti.La Commedia, pur proseguendo molti dei modi caratteristici della letteratura e dello stile medievali (ispirazione religiosa, scopo didascalico e morale, linguaggio e stile basati sulla percezione visiva e immediata delle cose), è profondamente innovativa poiché, come è stato rilevato in particolare negli studi di Erich Auerbach, tende a una rappresentazione ampia e drammatica della realtà, espressa anche con l'uso di neologismi creati da Dante come «insusarsi», «inluiarsi» e «inleiarsi».È una delle letture obbligate del sistema scolastico italiano.

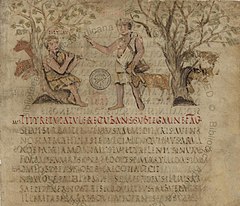

Il Virgilio vaticano o Vergilius vaticanus è un manoscritto miniato contenente frammenti dell'Eneide e delle Georgiche di Virgilio, scritto a Roma intorno all'anno 400, e conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana (Cod. Vat. lat. 3225). Si tratta di uno dei più antichi manoscritti contenenti il testo dell'Eneide e uno dei tre manoscritti di letteratura classica illustrati, insieme al Virgilio romano e all'Ilias Picta.

Saverio Bettinelli (Mantova, 18 luglio 1718 – Mantova, 13 dicembre 1808) è stato un gesuita, scrittore e critico letterario italiano, famoso per la sua adesione all'Illuminismo, ed espressione tipica, insieme al suo confratello Pompeo Venturi, dell'ostilità nei confronti di Dante (o per meglio dire dell'incomprensione di Dante) da parte del gusto del Settecento.

L'Eneide (in latino: Aeneis) è un poema epico della cultura latina scritto dal poeta Publio Virgilio Marone tra il 29 a.C. e il 19 a.C. Narra la leggendaria storia dell'eroe troiano Enea (figlio di Anchise e della dea Venere) che riuscì a fuggire dopo la caduta della città di Troia, e che viaggiò per il Mediterraneo fino ad approdare nel Lazio, diventando il progenitore del popolo romano. Alla morte di Virgilio il poema, scritto in esametri dattilici e composto da dodici libri per un totale di 9.896 esametri, rimase privo degli ultimi ritocchi e revisioni dell'autore, testimoniate da 58 esametri incompleti (chiamati tibicines, puntelli); perciò nel suo testamento il poeta fece richiesta di farlo bruciare, nel caso in cui non fosse riuscito a completarlo, ma gli amici Vario Rufo e Plozio Tucca, non rispettando le volontà del defunto, salvaguardarono il manoscritto dell'opera e, successivamente, l'imperatore Ottaviano Augusto ordinò di pubblicarlo così com'era stato lasciato. I primi sei libri raccontano la storia del viaggio di Enea da Troia all'Italia, mentre la seconda parte del poema narra la guerra, dall'esito vittorioso, dei Troiani - alleati con i Liguri, con alcuni gruppi locali di Etruschi e con i Greci provenienti dall'Arcadia - contro i Rutuli, i Latini e le popolazioni italiche in loro appoggio, tra cui i Volsci e altri Etruschi; sotto il nome di Latini finiranno per essere conosciuti in seguito Enea e i suoi seguaci. Enea è una figura già presente nelle leggende e nella mitologia greca e romana, e compare spesso anche nell'Iliade; Virgilio mise insieme i singoli e sparsi racconti dei viaggi di Enea, la sua vaga associazione con la fondazione di Roma e soprattutto un personaggio dalle caratteristiche non ben definite tranne una grande devozione (pietas in latino), e ne trasse un avvincente e convincente "mito della fondazione", oltre a un'epica nazionale che allo stesso tempo legava Roma ai miti omerici, glorificava i valori romani tradizionali e legittimava la dinastia giulio-claudia come discendente dei fondatori comuni, eroi e dei, di Roma e Troia.

Dante's Inferno è un videogioco in stile avventura dinamica, uscito il 5 febbraio 2010 per PlayStation 3 e Xbox 360 e il 26 febbraio per PlayStation Portable. È stato sviluppato da Visceral Games per PlayStation 3 e Xbox 360 e da Behaviour Interactive per PlayStation Portable, ed è liberamente ispirato alla cantica dell'Inferno della Divina Commedia di Dante Alighieri. Nel corso del 2010 uscì una versione di Dante's Inferno anche sul noto social network Facebook.

Adolfo Bartoli (Fivizzano, 19 novembre 1833 – Genova, 16 maggio 1894) è stato un letterato italiano. Storico della letteratura italiana, fu assieme a Vieusseux segretario e collaboratore dell'Archivio storico italiano e fu tra i fondatori dell'Archivio veneto.