- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Le sibille (in greco antico: Σίβυλλα, Síbylla; in latino: Sibylla) sono sia dei personaggi storicamente esistiti, che figure mitologiche greche e romane. Erano vergini ispirate da un dio (solitamente Apollo) dotate di virtù profetiche ed in grado di fare predizioni e fornire responsi, ma in forma oscura o ambivalente. Leggendarie profetesse, erano collocate in diversi luoghi del bacino del Mediterraneo come a Cuma in Italia, a Delfi in Grecia, o in Africa ed Asia Minore. Tra le più conosciute, la Sibilla Eritrea, la Sibilla Cumana e la Sibilla Delfica che sono rappresentanti di altrettanti gruppi come gli ionici, gli italici e gli orientali. Nella Roma repubblicana e imperiale un collegio di sacerdoti custodiva gli Oracoli sibillini, testi sacri di origine etrusca, consultati in caso di pericoli o di catastrofi. Dal II secolo a.C. si sviluppa negli ambienti ebraici romanizzati un'interpretazione dei vaticini delle Sibille corrispondente alle attese messianiche. Successivamente i cristiani videro nelle predizioni delle veggenti pagane preannunci dell'avvento di Gesù Cristo e del suo ritorno finale.

Sibilla d'Angiò, nota come Sibilla di Gerusalemme (Gerusalemme, 1160 – Acri, 1190), figlia primogenita del re Amalrico I di Gerusalemme e di Agnese di Courtenay, dopo la morte di suo fratello Baldovino IV e di suo figlio Baldovino V, fu incoronata regina di Gerusalemme e regnò dal 1186 al 1190, anno della sua morte. Il suo regno fu caratterizzato da un aumento delle ostilità con gli Ayyubidi governati dal sultano Saladino (Ṣalāḥ ad-Dīn), culminate nella battaglia di Hattin (Ḥaṭṭīn) nel luglio del 1187, che diede l'avvio alla disfatta di Gerusalemme stessa, la cui caduta avvenne tre mesi dopo (2 ottobre 1187).

La Sibilla Cumana (gr. Σίβυλλα, lat. Sibylla), sacerdotessa di Apollo, è una delle più importanti Sibille, figure profetiche delle religioni greca e romana.

Sibilla Aleramo, pseudonimo di Marta Felicina Faccio detta "Rina" (Alessandria, 14 agosto 1876 – Roma, 13 gennaio 1960), è stata una scrittrice, poetessa e giornalista italiana.

La xilografia, o silografia, è una tecnica d'incisione in rilievo in cui si asportano dalla parte superiore di una tavoletta di legno le parti non costituenti il disegno. Le matrici vengono inchiostrate e utilizzate per la realizzazione di più esemplari dello stesso soggetto (su carta e a volte su seta), mediante la stampa con il torchio. Dato che la xilografia è un tipo di incisione in rilievo, non è difficile inserire la matrice di legno nelle forme tipografiche, stampando così testo e immagini contemporaneamente. Questa caratteristica della xilografia rende il processo di stampa molto economico, infatti fu usata soprattutto per i "testi popolari". Una storica stamperia specializzata in stampe popolari fu quella italiana dei Remondini di Bassano del Grappa (metà XVII secolo-metà XIX secolo).

Il palazzo del Governo di Ascoli Piceno, detto anche palazzo San Filippo, è considerato tra gli edifici di maggiori dimensioni della città. La sua architettura occupa l'intero lato est di piazza Fausto Simonetti e ospita al suo interno le sedi della Prefettura e dell'Amministrazione Provinciale. La denominazione di palazzo San Filippo è attribuita a questo stabile perché, una porzione dello stesso, fu un convento edificato, nel XVII secolo, appartenuto alla congregazione dei Filippini.

Il monte Catria è una montagna dell'Appennino umbro-marchigiano alta 1701 m s.l.m. posta lungo il confine tra Umbria e Marche, all'interno del territorio dei comuni di Cagli, Cantiano, Frontone e Serra Sant'Abbondio (provincia di Pesaro e Urbino) e del comune di Scheggia e Pascelupo (provincia di Perugia): è il centrale e più alto dei tre principali massicci della zona: rispettivamente a nord il Monte Nerone e a sud il Monte Cucco, con la parte sud del massiccio che rientra nel Parco del Monte Cucco. Fa parte dell'Unioni montane del Catria e Nerone e del Catria e Cesano (PU) e dell'Alto Chiascio (PG).

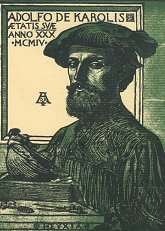

Adolfo De Carolis o De Karolis (Montefiore dell'Aso, 6 gennaio 1874 – Roma, 7 febbraio 1928) è stato un pittore, incisore, illustratore, xilografo e fotografo italiano. Protagonista dell'arte italiana idealista e simbolista fra Ottocento e Novecento, De Carolis ha influito in modo determinante negli sviluppi formativi del gusto floreale, operando in egual misura anche nei campi dell'illustrazione, della pittura e della fotografia. Frequentemente collocato dalla critica nel contesto liberty, De Carolis oppone però polemicamente la sua fede artistica nella tradizione rinascimentale ed ermetica alle bizzarrie organicistiche dell'"arte nuova", come appare in particolare in un articolo sul Leonardo dopo una visita alla Esposizione Internazionale d'Arte Decorativa Moderna di Torino del 1902. La sua opera esibisce piuttosto un'evoluzione dell'estetica preraffaellita, fortemente condizionata da modelli e stilemi del giapponismo, da un lato, e da un inquieto formalismo di stampo michelangiolesco, dall'altro. De Carolis ha collaborato con grandi letterati, illustrando con disegni e xilografie opere di Gabriele D'Annunzio e di Giovanni Pascoli, con una maniera grafica inconfondibile, decorativamente organica tanto all'architettura tipografica quanto ai contenuti.

Con alimentazione medievale ci si riferisce ai cibi, alle abitudini alimentari, ai metodi di cottura e in generale alla cucina di varie culture europee nel corso del Medioevo, un'epoca che si estende, per convenzione, dal 476 al 1492. Durante tale periodo, le diete e la cucina, nelle varie zone dell'Europa, sperimentarono meno cambiamenti rispetto a quanto sarebbe successo nella più breve epoca moderna che sarebbe seguita, durante la quale tali mutamenti avrebbero posto le basi della moderna cucina europea. I cereali erano consumati sotto forma di pane, farinate d'avena, polenta e pasta praticamente da tutti i componenti della società. Le verdure rappresentavano un'importante integrazione alla dieta basata sui cereali. La carne era più costosa e quindi considerata un alimento più prestigioso ed era per lo più presente sulle tavole dei ricchi e dei nobili. I tipi di carne più diffusi erano quelle di maiale e pollo, mentre il manzo, che richiedeva la disponibilità di una maggiore quantità di terra per l'allevamento, era meno comune. Il merluzzo e le aringhe erano molto comuni nella dieta delle popolazioni nordiche, ma veniva comunque consumata un'ampia varietà di pesci d'acqua dolce e salata. La lentezza dei trasporti e le inefficienti tecniche di trasformazione agroalimentare rendevano estremamente costoso il commercio di cibi sulle lunghe distanze. Per questa ragione il cibo dei nobili era più esposto alle influenze straniere rispetto a quello consumato dai poveri e dalla gente comune. Dal momento che ciascuna classe sociale cercava di imitare quella a lei immediatamente superiore, le innovazioni dovute al commercio internazionale e alle guerre con paesi stranieri si diffusero gradualmente tra le classi medio-alte delle città medievali. Oltre all'indisponibilità di certi cibi per ragioni economiche, furono emessi decreti che vietavano il consumo di alcuni alimenti per alcune classi sociali, e alcune leggi limitarono le possibilità di consumarne in grosse quantità ai "nuovi ricchi". Alcune norme sociali inoltre prescrivevano che il cibo della classe lavoratrice fosse meno raffinato, perché si credeva che esistesse un'affinità naturale tra il lavoro di una persona e il suo cibo; si riteneva quindi che il lavoro manuale richiedesse cibi più scadenti ed economici. Nel corso del tardo Medioevo iniziò a svilupparsi una forma di Haute cuisine che andò a costituire uno standard tra la nobiltà di tutta Europa. I metodi di conservazione più comuni vedevano l'impiego di agresto. Questi trattamenti, uniti al diffuso impiego di zucchero e miele, donavano a molti piatti un sapore tendente all'agrodolce. Anche le mandorle erano molto popolari e usate come addensante in minestra, stufati e salse, in particolare usate sotto forma di latte di mandorla.