- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Nabucco (il titolo originale completo è Nabucodonosor) è la terza opera lirica di Giuseppe Verdi e quella che ne decretò il successo. Composta su libretto di Temistocle Solera, Nabucco fece il suo debutto con successo il 9 marzo 1842 al Teatro alla Scala di Milano alla presenza di Gaetano Donizetti. Ha aperto le stagioni operistiche del Teatro alla Scala nel 1946, 1966, 1986. È stata spesso letta come l'opera più risorgimentale di Verdi, poiché gli spettatori italiani dell'epoca potevano tracciare paralleli tra la loro condizione politica e quella degli ebrei soggetti al dominio babilonese. Questa interpretazione però fu il risultato di una lettura storiografica retroattiva che, alla luce degli avvenimenti storici occorsi, volle sottolineare in senso risorgimentale l'attività artistica del compositore. La lettura fu incentrata soprattutto sul famosissimo coro Va, pensiero, sull'ali dorate, intonato dal popolo ebraico, ma il resto del dramma è invece incentrato sulle figure drammatiche dei Sovrani di Babilonia Nabucodonosor II e della sua presunta figlia Abigaille. Il librettista Solera aderì alla battaglia risorgimentale da posizioni neoguelfe, circostanza che potrebbe giustificare la collocazione di un'autorità di tipo religioso, l'inflessibile pontefice Zaccaria, a capo della fazione ebraica.

Giuseppe Fortunino Francesco Verdi (Le Roncole, 10 ottobre 1813 – Milano, 27 gennaio 1901) è stato un compositore e senatore italiano. Giuseppe Verdi è universalmente riconosciuto fra i più importanti compositori di opere liriche. Subentrò ai protagonisti italiani del teatro musicale del primo Ottocento: Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini e Gaetano Donizetti; come Richard Wagner, interpretò in modo originale, seppur differente, gli elementi romantici presenti nelle sue opere. Verdi simpatizzò con il movimento risorgimentale che perseguiva l'Unità d'Italia e partecipò attivamente per breve tempo anche alla vita politica; nel corso della sua lunga esistenza stabilì una posizione unica tra i suoi connazionali, divenendo un simbolo artistico profondo dell'unità del Paese. Fu perciò che, un mese dopo la sua morte, una solenne e sterminata processione attraversò Milano, accompagnando le sue spoglie con le note del Va', pensiero, il coro degli schiavi ebrei del Nabucco. Il Va' pensiero, da lui scritto circa 60 anni prima, esprimendo di fatto i sentimenti degli italiani verso il loro eroe scomparso, dimostrò fino a che punto la musica di Verdi fosse stata assimilata nella coscienza nazionale. Le sue opere rimangono ancora tra le più conosciute ed eseguite nei teatri di tutto il mondo, in particolare la cosiddetta "triade verdiana": Rigoletto (1851), Il trovatore (1853) e La traviata (1853).

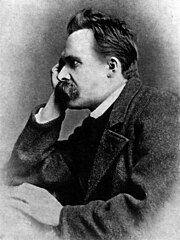

Friedrich Wilhelm Nietzsche (pronuncia italiana: [ˈnit͡ʃe]; in tedesco: [ˈfʁiːdʁɪç ˈvɪlhɛlm ˈniːt͡ʃə] ; a volte italianizzato in Federico Guglielmo Nietzsche; Röcken, 15 ottobre 1844 – Weimar, 25 agosto 1900) è stato un filosofo, poeta, saggista, compositore e filologo tedesco. Fu cittadino prussiano fino al 1869, poi apolide (partecipò, comunque, alla guerra franco-prussiana come infermiere per sole due settimane). Considerato tra i massimi filosofi e scrittori di ogni tempo, ebbe un'influenza controversa, ma indiscutibile, sul pensiero filosofico, letterario, politico e scientifico del mondo occidentale nel XX secolo. La sua filosofia, in parte riconducibile al filone delle filosofie della vita, fu considerata da alcuni uno spartiacque fra la filosofia tradizionale e un nuovo modello di riflessione, informale e provocatorio. In ogni caso, si tratta di un pensatore unico nel suo genere, sì da giustificare l'enorme influenza da lui esercitata sul pensiero posteriore. Scrisse vari saggi e opere aforistiche sulla morale, la religione (in particolare quella cristiana), la società moderna, la scienza, intrise di una profonda lucidità e avversione alla metafisica e da una forte carica critica, sempre sul filo dell'ironia e della parodia. Nella sua filosofia si distingue una prima fase "wagneriana", che comprende La nascita della tragedia e le Considerazioni inattuali, in cui il filosofo combatte a fianco di Richard Wagner per una "riforma mitica" della cultura tedesca. Questa fase sarà poi abbandonata e rinnegata con la pubblicazione di Umano, troppo umano – nella stagione cosiddetta "illuministica" del suo pensiero –, per culminare infine, pochi anni prima del crollo nervoso del 1889 e dalla paralisi progressiva che metteranno fine alla sua attività – probabile conseguenza di una patologia neurologica o neuropsichiatrica, oppure di neurosifilide – in una terza fase, prominente del suo pensiero, dedicata alla trasvalutazione dei valori e al nichilismo attivo, costellata dai concetti di oltreuomo, eterno ritorno e volontà di potenza, fase che ha il suo apice (e inizio) con la pubblicazione del celeberrimo Così parlò Zarathustra, seguito da altre importanti opere come Al di là del bene e del male, L'Anticristo e Il crepuscolo degli idoli. Morì, dopo 11 anni e mezzo di infermità, di polmonite nel 1900, ormai paralizzato e in preda a demenza dopo ripetuti ictus che lo avevano colpito, lasciando una notevole eredità filosofica.

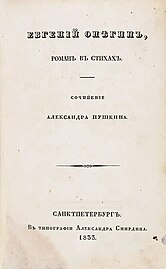

Eugenio Onegin (in russo: Евгений Онегин?, traslitterato: Evgenij Onegin) è un romanzo in versi di Aleksandr Puškin, composto dal 1822 al 1831 e pubblicato completo per la prima volta nel 1833.

Nell'occultismo, una forma-pensiero si riferisce a un'entità incorporea emanata da una o più persone in grado di influenzare i loro stessi pensieri e attitudini; se creata attraverso particolari metodi di meditazione collettiva viene utilizzato maggiormente il termine eggregora o egregore (dal greco antico ἐγρήγορος, il cui significato originario, «guardiano», sembra essersi confuso con quello di «gregario», o «seguace passivo di un gruppo»).Sempre secondo svariati filoni dell'esoterismo, le eggregore possono essere create pure inconsapevolmente da un pensiero ossessivo, e in tal caso si parla più comunemente di forme-pensiero elementali, cioè di esseri conosciuti anche nella mitologia, comprendenti ad esempio le Lamie. Se negative, possono nuocere alla persona di cui sono parassite, sottraendole energia vitale.

Lista delle composizioni di Giuseppe Verdi (1813-1901), ordinate per genere.

Il Cantique de Jean Racine (Cantico di Jean Racine), Op. 11, è una composizione per coro a voci miste e pianoforte o organo di Gabriel Fauré. Il testo, Verbe égal au Très-Haut (Verbo pari all'Altissimo), è tratto dalla traduzione francese dovuta a Jean Racine dell'inno latino Consors paterni luminis, attribuito a sant'Ambrogio e utilizzato nella liturgia del mattutino del martedì. Fauré compose il brano nel 1864-65 per una concorso interno all'École Niedermeyer di Parigi, in cui vinse il primo premio e fu eseguito per la prima volta il 4 agosto 1866 in una versione con accompagnamento di organo e archi. Stilisticamente, vi si possono riscontrare analogie con il successivo Requiem, assieme al quale è oggi spesso eseguito.

L'Accademia Corale di Lecco è un coro polifonico misto con sede a Lecco, fondato nel 1947 e attualmente diretto da Antonio Scaioli.