- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

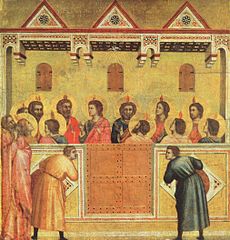

Pentecoste (in greco antico: πεντηκοστή [ἡμέρα], pentecosté [hēméra], cioè "cinquantesimo [giorno]") è una festa cristiana in cui viene celebrata l'effusione dello Spirito Santo, dono di Gesù, e la nascita della Chiesa. Cade nel cinquantesimo giorno a partire dal giorno di Pasqua compreso (da cui il nome), di domenica, vale a dire alla fine della settima settimana dopo quella pasquale, ed è quindi una festa mobile, dipendente dalla data della Pasqua. Festeggia soprattutto l'inizio del raccolto, poi come secondo significato si festeggia il dono della legge. Pentecoste è inoltre l'antico nome greco della festività ebraica di Shavuot, che rappresenta una festa di ringraziamento.

Il Veni Sancte Spiritus, in lingua italiana Vieni Santo Spirito, è una preghiera della tradizione cristiana. Più precisamente è una delle cinque sequenze e viene recitata (o cantata) durante la Messa di Pentecoste. È stata attribuita sia a Stefano di Langhton, arcivescovo di Canterbury che all'abate Notker Balbulus. Per molto tempo venne attribuita a papa Innocenzo III, grande ammiratore dell'opera di Balbulus.

Nella liturgia cattolica, la sequenza, spesso chiamata anche col suo nome latino sequentia, è un componimento poetico musicale liturgico che veniva recitato o cantato nella celebrazione eucaristica solenne prima della proclamazione del Vangelo. Dal punto di vista letterario, la sequenza rappresenta la prima forma di testo rimato, all'origine di tutte le forme poetiche moderne. La sequenza appartiene al proprio della messa: il suo testo quindi varia a seconda dell'occasione liturgica celebrata. Viene recitata (o cantata) al termine della seconda lettura mentre l'assemblea rimane seduta fino al suo termine e all'Alleluia che acclama al Vangelo ci si alza.

Dio, nella professione di fede biblica, condivisa anche dal Cristianesimo, è un'identità unica (monoteismo). In particolare, i cristiani rileggono il monoteismo biblico alla luce dell'incarnazione di Cristo descritta nel Nuovo Testamento. Dio è l'Essere eterno che ha creato e conserva il mondo. I cristiani credono che Dio sia trascendente (totalmente indipendente e rimosso dall'universo materiale) e immanente (coinvolto nel mondo). Gli insegnamenti cristiani dell'immanenza e del coinvolgimento di Dio e del Suo amore per l'umanità, escludono la credenza che Dio sia della stessa sostanza dell'universo creato.Interpretazioni di Dio nel primo cristianesimo venivano espresse nelle Lettere di Paolo e nei credi paleocristiani che proclamavano il Dio unico e la divinità di Gesù quasi simultaneamente, come nella Prima lettera ai Corinzi (8:5-6): "E infatti, anche se vi sono i cosiddetti dèi sia in cielo che in terra (come vi sono molti 'dèi' e molti 'signori'), per noi c'è un solo Dio, il Padre dal quale sono tutte le cose e noi in lui; e un solo Signore, Gesù Cristo, per mezzo del quale sono tutte le cose, e noi esistiamo per mezzo di lui." Ciò iniziò a differenziare le convinzioni cristiane su Dio dagli insegnamenti ebraici del tempo.La teologia degli attributi e della natura di Dio è stata discussa dagli inizi del cristianesimo, con Ireneo che scrive nel II secolo: "La Sua grandezza non manca di nulla, ma contiene tutte le cose". Nell'VIII secolo, Giovanni Damasceno elencava diciotto attributi che rimangono tuttora in gran parte accettati. Gradualmente i teologi svilupparono liste sistematiche di tali attributi, alcuni basati su asserzioni bibliche (per esempio, il Padre nostro, che afferma che il Padre è nei Cieli), altri fondati su ragionamenti teologici. Il Regno di Dio è una frase di rilievo nel Vangeli sinottici e, mentre vi è un accordo quasi unanime tra gli studiosi neotestamentari che esso rappresenta un elemento chiave degli insegnamenti di Gesù, c'è poco accordo sulla sua esatta interpretazione.Anche se il Nuovo Testamento non ha una dottrina formale della Trinità in quanto tale, parla però ripetutamente del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo in modo tale da "costringere una comprensione trinitaria di Dio". Ciò non diventa mai un "trideismo" e non implica tre dèi. Verso l'anno 200, Tertulliano formulò una versione della dottrina della Trinità che affermava chiaramente la divinità di Gesù e si avvicinava molto alla successiva forma definitiva prodotta dal Concilio Ecumenico del 381. La dottrina della Trinità può esser riassunta così: "Il Dio Unico esiste in Tre Persone e Una Sostanza, come Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo." I trinitari, che formano la stragrande maggioranza dei cristiani, affermano tale concetto come un postulato basilare della propria fede. Le denominazioni non trinitarie definiscono il Padre, il Figlio e o Spirito Santo in vari altri modi.

L'introito, dal latino introitus (da introire composto di intro e ire, cioè "entrare") indica l'entrata, il cominciamento a dire o fare qualcosa. Nella liturgia cristiana esso può indicare i Riti iniziali che aprono la celebrazione della Messa a partire dal V secolo. Introitus, frequentemente, è usato come abbreviazione di antifona introitale (in latino antiphona ad introitum) e quindi può riferirsi al canto della antifona coi rispettivi versetti salmodici che accompagna la processione di ingresso e "dà il tono" alla celebrazione.

Gli Inni sacri sono una raccolta di cinque componimenti di argomento religioso scritti da Alessandro Manzoni tra il 1812 e il 1822 come primo frutto letterario della conversione, avvenuta nel 1810.

In ambito religioso, grazia è una benevolenza che Dio o - nei sistemi religiosi politeisti - una divinità manifesta verso l'essere umano, come un sovrano si volge con favore verso un membro del suo popolo e gli concede doni, non perché tenuto a farlo, ma perché liberamente vuole e sceglie di farlo. Una grazia indica pure un favore particolare concesso da Dio o da una divinità.

Nella Chiesa cattolica il Giubileo è l'anno della remissione dei peccati, della riconciliazione, della conversione e della penitenza sacramentale. Riprende il nome dal Giubileo ebraico, più precisamente la parola deriva dall'ebraico Jobel (caprone, in riferimento al corno di montone utilizzato nelle cerimonie sacre). L'anno giubilare è soprattutto l'anno di Cristo. Nel Nuovo Testamento Gesù si presenta come colui che porta a compimento l'antico Giubileo, essendo venuto a "predicare l'anno di grazia del Signore" (Isaia). Il Giubileo, comunemente, viene detto "Anno Santo", non solo perché si inizia, si svolge e si conclude con solenni riti sacri, ma anche perché è destinato a promuovere la santità di vita. Il Giubileo può essere: ordinario, se legato a scadenze prestabilite; straordinario, se viene indetto per qualche avvenimento di particolare importanza.