- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Le lettere di Paolo sono tredici testi del Nuovo Testamento attribuiti dalla tradizione all'apostolo Paolo di Tarso. In esse Paolo scrive a varie comunità da lui fondate o visitate nei suoi viaggi apostolici; alcune lettere sono inoltre dedicate a persone a lui care. In passato la Chiesa cattolica attribuì a Paolo di Tarso la Lettera agli Ebrei, nella quale non è indicato il nome dell'autore; tale lettera è oggi ritenuta, pressoché unanimemente, essere di un altro autore. Si sono inoltre conservate alcune lettere che affermano di essere state scritte da Paolo ma che sono ritenute apocrife dalla maggioranza degli esegeti.

Il tempo è l'ipotetica dimensione nella quale si concepirebbe e si misurerebbe il trascorrere degli eventi. La complessità del concetto è da sempre oggetto di studi e riflessioni filosofiche e scientifiche. Allo stato attuale delle conoscenze scientifiche accettate da oltre un secolo, il tempo è solo apparente ma non esiste nella realtà fondamentale, anche se per l'uomo è stato da sempre una verità fondamentale.

Le discipline umanistiche o studi umanistici sono discipline accademiche che studiano l'uomo e la condizione umana, utilizzando principalmente strumenti analitici, critici oppure speculativi, a differenza dell'empirismo proprio della scienza (umana e naturale).Nel loro complesso, gli studi umanistici includono: la letteratura, la filosofia, la storia, la religione, le lingue, la storia dell'arte, la filologia, la semiotica, le arti visive e le arti performative.

Il mi ( ; ) la dodicesima lettera dell'alfabeto greco. una consonante nasale bilabiale, diffusa come mu in ambito scientifico e tecnico. Nel sistema numerico dei greci d'et ellenistica, era il simbolo usato per il numero 40 (con un trattino in alto a destra; con un trattino in basso a sinistra, rappresentava invece il numero 40.000). Il nome della lettera, in greco antico, era , pronunciato classicamente /my /. La trascrizione latina my corrispondeva, in et classica, alla pronuncia greca; col tempo, per , l'Y latina fu pronunciata /i/, sicch la lettera stata trascritta in italiano come mi (questa trascrizione usata nei licei classici e negli studi classici in genere). Il mi deriva dalla lettera fenicia m m (presente anche nelle lingue semitiche moderne, per esempio la m m araba, ), ed stata a sua volta ripresa dall'alfabeto etrusco e successivamente da quello latino, cos come dall'alfabeto cirillico.

Le Epistulae morales ad Lucilium (Lettere morali a Lucilio) sono una raccolta di 124 lettere (suddivise in 20 libri) scritte da Lucio Anneo Seneca al termine della sua vita. L'opera venne scritta negli anni del disimpegno politico, tra il 62 e il 65, ed è giunta a noi incompleta. Questo epistolario costituisce un caso unico nel panorama letterario latino, sebbene Seneca abbia tratto l'idea di comporre lettere filosofiche da Platone e da Epicuro. È un'opera sulla quale v'è una discussione se siano davvero lettere inviate da Seneca a Lucilio o siano una finzione letteraria, ma probabilmente si tratta di un epistolario reale, dato che in varie lettere si chiede una risposta dell'amico. Rispetto alla tradizione epistolare, rappresentata in particolare da Cicerone, il filosofo distingue le lettere filosofiche dalla comune pratica epistolare.

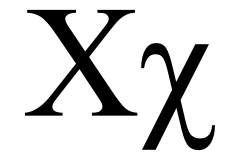

Chi (maiuscolo Χ; minuscolo χ) è la ventiduesima lettera dell'alfabeto greco. Ha un valore numerale di 600. Nell'alfabeto fonetico internazionale trascrive la consonante fricativa uvulare sorda /χ/. Se scritta in carattere minuscolo, il grafema della lettera chi (χ) si distingue dalla X dell'alfabeto latino, perché la lettera è scritta con gli estremi del tratto destro arrotondati, come si vede in figura a lato. La X latina equivale alla lettera Xi (csi; maiuscolo Ξ, minuscolo ξ) dell'alfabeto greco. Nel greco antico la "chi" era una consonante occlusiva velare aspirata /kh/. Nel greco moderno, davanti a vocali palatali e, i, y (pron. /i/) e i dittonghi ei, oi (pron. /i/) e ai (pron. /ɛ/) viene pronunciata come fricativa palatale sorda cioè il ch nel pronome tedesco ich o come alcuni varianti di 'h' nelle parole inglese 'hew' o 'human', ma davanti a vocali velari (a, o, ou) e consonanti, viene pronunciata come fricativa velare sorda cioè il ch nella parola tedesco ach o come nello scozzese loch. Questa lettera, e il suono che rappresenta, fanno anche parte dell'alfabeto calabrese meridionale: è presente in parole come χumara, fiumara; χaccari/χaccare, piegarsi e poche altre, di solito per rappresentare l'evoluzione del nesso latino "fl-". La sua presenza è dovuta sicuramente all'influsso greco bizantino del suo passato. Questo suono non è presente nella fonetica italiana Il Χ maiuscolo viene usato come simbolo: del nome di Gesù Cristo nella cristianità, come nel X-mas inglese.Il χ minuscolo viene usato come simbolo: della variabile casuale chi quadro o test chi quadrato in statistica. della suscettività elettrica (a volte con una e all'apice) e magnetica in fisica. del numero cromatico e dell'indice cromatico di un grafo nella teoria dei grafi. della caratteristica di Eulero nella topologia algebrica. della consonante fricativa uvulare sorda nell'alfabeto fonetico internazionale. Nel sistema numerico duodecimale, il numero 10 si chiama Dek ed il suo simbolo riprende una Chi minuscola ( χ {\displaystyle {\boldsymbol {\chi }}} ). χ {\displaystyle {\boldsymbol {\chi }}} è all'origine del nome della posizione chiastica, della figura retorica del chiasmo, del chiasma cromosomico e del chiasma ottico, struttura anatomica dell'encefalo a forma di X maiuscolo.