- Libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

Accedi all'area personale per aggiungere e visualizzare i tuoi libri preferiti

La Storia del giornalismo italiano assume un ruolo importante nella storia del giornalismo e in quella d'Italia.

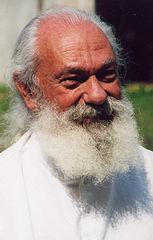

Indro Montanelli, nome completo Indro Alessandro Raffaello Schizògene Montanelli (Fucecchio, 22 aprile 1909 – Milano, 22 luglio 2001), è stato un giornalista e scrittore italiano. Tra i più popolari giornalisti italiani del Novecento, si distinse per la concisione e limpidezza della sua scrittura, iniziando la sua carriera durante il ventennio fascista. Successivamente fu per circa quattro decenni l'uomo-simbolo del principale quotidiano d'Italia, il Corriere della Sera. In seguito, lasciato il Corriere per contrasti sulla nuova linea politica della testata, diresse per vent'anni un altro quotidiano fondato da lui stesso, il Giornale, distinguendosi come opinionista di stampo conservatore. Fu gravemente ferito nel 1977 in un attentato dai terroristi delle Brigate Rosse. Con l'entrata in politica di Silvio Berlusconi, da lui apertamente disapprovata, lasciò Il Giornale e, nel marzo 1994, fondò la Voce, un quotidiano che chiuse tuttavia l'anno seguente. Fu anche l'autore di una collana di libri di storia a carattere divulgativo, Storia d'Italia, i quali narrano la storia d'Italia dall'antichità alla fine del XX secolo. In ciascuna di queste attività Montanelli seppe conquistare un largo seguito di lettori.

Il Risorgimento è il periodo della storia italiana durante il quale l'Italia conseguì la propria unità nazionale. La proclamazione del Regno d'Italia del 17 marzo 1861 fu l'atto formale che sancì, a opera del Regno di Sardegna, la nascita del nuovo Regno d'Italia formatosi con le annessioni plebiscitarie di gran parte degli Stati preunitari. Per indicare questo processo storico si usa anche la locuzione "unità d'Italia". Il termine, che designa anche il movimento culturale, politico e sociale che promosse l'unificazione, richiama gli ideali romantici, nazionalisti e patriottici di una rinascita italiana attraverso il raggiungimento di un'identità politica unitaria che, pur affondando le sue radici antiche nel periodo romano, «aveva subìto un brusco arresto [con la perdita] della sua unità politica nel 476 d.C. in seguito al crollo dell'Impero romano d'Occidente».

Il giornalismo di guerra è la branca del giornalismo che si occupa di descrivere e raccontare le vicende belliche attraverso inviati e corrispondenti di guerra.

La Gazzetta dello Sport (La Gazzetta Sportiva di domenica e occasionalmente definita con i nomignoli Gazza e Rosea in Italia) è un quotidiano sportivo italiano, con sede a Milano. È il terzo quotidiano italiano per diffusione, nonché il primo quotidiano sportivo del Paese e il più longevo d'Europa nel suo genere. Dal 9 marzo 2008 viene adottato lo slogan Tutto il rosa della vita.

Durante il regime fascista in Italia, vi fu una pubblicistica apertamente schierata con il fascismo, ad opera di dirigenti del Partito Nazionale Fascista o di giornalisti fiancheggiatori del regime. Molte furono le riviste, mentre il quotidiano principale fu Il Popolo d'Italia, fondato dal Duce stesso.

Giuseppe Prezzolini (Perugia, 27 gennaio 1882 – Lugano, 14 luglio 1982) è stato un giornalista, scrittore, editore, docente universitario e aforista italiano con cittadinanza statunitense dal 1940.

Giuseppe Severgnini, detto Beppe (Crema, 26 dicembre 1956), è un giornalista, saggista, opinionista, umorista, blogger, accademico e conduttore televisivo italiano. È editorialista e vicedirettore del Corriere della Sera, dov'è arrivato nel 1995. Per il quotidiano ha creato il blog/forum Italians nel 1998, tiene l'omonima rubrica dal 2001 e ha diretto il settimanale Sette dal 2017 al 2019. È stato corrispondente in Italia per The Economist (1996-2003). Dal 2013 è contributing opinion writer per The New York Times. È stato allievo di Indro Montanelli.

il Giornale (dalla fondazione sino al 1983 il Giornale nuovo) è un quotidiano a diffusione nazionale fondato a Milano nel 1974 da Indro Montanelli, il quale lo diresse ininterrottamente fino al 1994. Dal 1977 è di proprietà della famiglia Berlusconi (dal 1992, di Paolo Berlusconi). Di orientamento liberale e conservatore, Montanelli gli impresse una linea fortemente indipendente dai partiti politici. Dopo l'uscita del fondatore, in occasione della «discesa in campo» di Silvio Berlusconi, sostenne Forza Italia, attestandosi tra i principali quotidiani italiani di centro-destra.

Il giornalismo investigativo è una tipologia di giornalismo che comporta un lavoro di investigazione approfondita su vari temi.

Antonio Magliabechi (Firenze, 28 ottobre 1633 – Firenze, 4 luglio 1714) è stato un letterato, bibliofilo ed erudito italiano.

La storia del giornalismo inglese si sviluppa lungo vari secoli, a partire dall'apparizione delle prime gazzette, all'inizio del Seicento, fino a oggi.

Palermo (AFI: [paˈlɛrmo] ; Palermu [paˈlɛmmʊ] in siciliano, Paliemmu in dialetto palermitano) è un comune italiano di 642 809 abitanti, capoluogo dell'omonima città metropolitana e della Regione Siciliana. Si trova al centro di un'area metropolitana di oltre un milione di abitanti. È il quinto comune d'Italia per popolazione. La città si estende sulla pianura Conca d'Oro ed è circondata dalla barriera dei Monti di Palermo. Palermo ha mantenuto il ruolo di capitale del Regno di Sicilia dal 1130 al 1816. È stata protagonista delle rivoluzioni del Vespro nel 1282 e delle rivolte del 1848. La lunga storia della città e il succedersi di numerose civiltà e popoli le hanno regalato un notevole patrimonio artistico e architettonico. Il sito seriale Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale, di cui fanno parte più beni monumentali situati in città, è stato dichiarato Patrimonio dell'umanità dall'UNESCO nel 2015. Numerosi edifici, tra chiese e palazzi, sono riconosciuti monumenti nazionali. A Palermo ha sede l'Assemblea regionale siciliana, la più antica assise parlamentare in attività del mondo, nonché una rilevante sede universitaria. La sua arcidiocesi è sede metropolitana e sede del primate di Sicilia. Nominata capitale italiana dei giovani 2017, è stata inoltre capitale italiana della cultura per il 2018. Palermo fa parte della rete Eurocities delle più grandi città europee.

Paolo Mieli (Milano, 25 febbraio 1949) è un giornalista, saggista e opinionista italiano che si occupa principalmente di politica e storia. È stato direttore de la Stampa dal 1990 al 1992, e del Corriere della Sera dal 1992 al 1997 e dal 2004 al 2009. Dal 2009 al 2016 è stato presidente di RCS Libri.

Enrico Mentana (Milano, 15 gennaio 1955) è un giornalista, autore televisivo e conduttore televisivo italiano. È il fondatore del TG5, di cui è stato anche direttore dal 13 gennaio 1992 all'11 novembre 2004. Autore e conduttore di programmi di informazione e approfondimento, dal 30 giugno 2010 è il direttore del TG LA7. Dal dicembre 2018 è inoltre editore di Open, giornale online da lui stesso fondato.

Il giornalismo italiano, nel periodo che segue la Restaurazione sancita dal Congresso di Vienna nel 1814-1815, vede un incisivo controllo sulla stampa da parte delle monarchie. Nelle capitali dei vari Stati, e nei centri urbani di maggiore dimensione o importanza, ad uscire è in genere solo il giornale ufficiale, generalmente intitolato Gazzetta, che esce con «approvazione e privilegio» da parte della polizia (i controlli all'epoca sono preventivi). Il giornale ufficiale ha in esclusiva la pubblicazione delle leggi; inoltre contiene notizie dagli esteri e i fatti di cronaca attentamente controllati e selezionati.

Gaspare Barbiellini Amidei (Mar Arabico, 26 novembre 1934 – Roma, 12 luglio 2007) è stato un saggista, sociologo, giornalista e docente universitario, esponente del liberalismo cattolico contemporaneo italiano.

La storia della letteratura italiana inizia nel XII secolo, quando nelle diverse regioni della penisola italiana si iniziò a scrivere in italiano con finalità letterarie. Il Ritmo laurenziano è la prima testimonianza di una letteratura in lingua italiana. Gli storici della letteratura individuano l'inizio della tradizione letteraria in lingua italiana nella prima metà del XIII secolo con la scuola siciliana di Federico II di Svevia, Re di Sicilia e Imperatore del Sacro Romano Impero, anche se il primo documento letterario di cui sia noto l'autore è considerato il Cantico delle creature di Francesco d'Assisi. In Sicilia, a partire dal terzo decennio del XIII secolo, sotto il patrocinio di Federico II si era venuto a formare un ambiente di intensa attività culturale. Queste condizioni crearono i presupposti per il primo tentativo organizzato di una produzione poetica in volgare romanzo, il siciliano, che va sotto il nome di "scuola siciliana" (così definita da Dante nel suo “De vulgari Eloquentia”). Tale produzione uscì poi dai confini siciliani per giungere ai comuni toscani e a Bologna e qui i componimenti presero ad essere tradotti e la diffusione del messaggio poetico divenne per molto tempo il dovere di una sempre più nota autorità comunale. Quando la Sicilia passò il testimone ai poeti toscani, coloro che scrivevano d'amore vi associarono, seppure in maniera fresca e nuova, i contenuti filosofici e retorici assimilati nelle prime grandi università, prima di tutto quella di Bologna. I primi poeti italiani provenivano dunque da un alto livello sociale e furono soprattutto notai e dottori in legge che arricchirono il nuovo volgare dell'eleganza del periodare latino che conoscevano molto bene attraverso lo studio di grandi poeti latini come Ovidio, Virgilio, Lucano. Ciò che infatti ci permette di parlare di una letteratura italiana è la lingua, e la consapevolezza nella popolazione italiana di parlare una lingua che pur nata verso il X secolo si emancipa completamente dalla promiscuità col latino solo nel XIII secolo.

Gerardo Zeno Greco (Roma, 13 gennaio 1966) è un giornalista, conduttore televisivo e autore televisivo italiano.

Ferrara (Fràra ['fra:ra] in dialetto ferrarese) è un comune italiano di 132 350 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia in Emilia-Romagna. Fu capitale del Ducato di Ferrara nel periodo degli Estensi, quando rappresentò un importante centro politico, artistico e culturale. Lo sviluppo urbanistico avvenuto durante il Rinascimento, l'Addizione Erculea, trasformò la città in un modello urbano che le valse il titolo di "prima capitale moderna d'Europa". Nel 1995 ottenne dall'UNESCO il riconoscimento di patrimonio dell'umanità per il centro storico e nel 1999 ne ottenne un secondo per il delta del Po e le sue delizie estensi. È sede universitaria (Università degli Studi di Ferrara) e arcivescovile (arcidiocesi di Ferrara-Comacchio). L'economia si basa storicamente sulla produzione agricola, ma possiede vari impianti industriali, in particolare nel settore petrolchimico, e un polo per la piccola e media impresa.

il Resto del Carlino è un quotidiano italiano, tra i più antichi tuttora in vita. Fondato nel 1885, è il giornale simbolo di Bologna e il primo quotidiano per diffusione in Emilia-Romagna e Marche, nonché il settimo quotidiano più diffuso in Italia. Tra il 1945 e il 1953 la testata ebbe il nome Giornale dell'Emilia. Con gli altri tre quotidiani dello stesso gruppo editoriale Monrif, La Nazione di Firenze, Il Giorno di Milano e Il Telegrafo di Livorno, forma il consorzio delle quattro testate denominato QN - Quotidiano Nazionale.

L'elzevìro è un carattere tipografico, nitido ed elegante, creato nel XVII secolo dall'incisore Christoffel van Dyck (1605 ca. - 1670) per una famiglia di tipografi ed editori olandesi, gli Elzevier, da cui ha derivato la propria denominazione l'attuale casa editrice Elsevier.

Aldo Olschki (Venezia, 1893 – Firenze, 1963) è stato un editore italiano.

Leonardo Sciascia (Racalmuto, 8 gennaio 1921 – Palermo, 20 novembre 1989) è stato uno scrittore, giornalista, saggista, drammaturgo, poeta, politico, critico d'arte e insegnante italiano. Spirito libero e anticonformista, lucidissimo e impietoso critico del nostro tempo, Sciascia è una delle grandi figure del Novecento italiano ed europeo. All'ansia di conoscere le contraddizioni della sua terra e dell'umanità, unì un senso di giustizia pessimistico e sempre deluso, ma che non rinuncia mai all'uso della ragione umana di matrice illuminista, per attuare questo suo progetto. All'influenza del relativismo conoscitivo di Luigi Pirandello si possono ricondurre invece l'umorismo e la difficoltà di pervenire a una conclusione che i suoi protagonisti incontrano: la realtà non sempre è osservabile in maniera obiettiva, e spesso è un insieme inestricabile di verità e menzogna.Ebbe anche un'attività politica importante, attestato su posizioni di socialismo democratico e marxismo moderato, poi di radicalismo liberale, garantismo e socialdemocrazia. Dapprima fu consigliere comunale a Palermo (1975-1977) per il Partito Comunista Italiano, ed in seguito (dal 1979 al 1983) deputato in Parlamento per il Partito Radicale, infine fu simpatizzante del Partito Socialista.

Perugia (AFI: /peˈruʤa/, ; Perusia in latino, Perusna in etrusco, Peroudja in antico umbro) è un comune italiano di 164 417 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia e della regione Umbria. Patria di artisti ed eclettici come il Perugino, il Pinturicchio, Galeazzo Alessi, Vincenzo Danti, Guglielmo Calderini e Gerardo Dottori, la città è stata mèta - soprattutto durante il Rinascimento italiano - di formazione artistica di importanti personaggi come Raffaello Sanzio, Pietro Aretino, Piero della Francesca e Luca Signorelli. La città diede i natali, inoltre, al matematico e astronomo Ignazio Danti, che rivoluzionò la cartografia moderna e che riformò il calendario facendolo passare da giuliano a quello gregoriano. Ricca di storia e monumenti, polo culturale, produttivo e direzionale della regione, è meta turistica internazionale. L'Università degli Studi di Perugia (1308) è uno dei più antichi d'Italia e del mondo. È anche sede della seconda accademia più antica d'Italia, l'Accademia di belle arti Pietro Vannucci (1570), nonché sede di una delle primissime biblioteche pubbliche, la Biblioteca Augusta (1592). Rifondata dagli Etruschi su di un preesistente insediamento umbro, nel corso dei suoi tremila anni di vita è stata una delle grandi lucumonie dell'Etruria sotto il nome di Perusna. La cinta muraria etrusca originaria, oggi ancora visibile in molti punti, racchiude il Colle Landone e il Colle del Sole sui quali si erge l'acropoli. Con un ampio centro storico, asimmetricamente adagiato su una serie di alture collinari a breve distanza dal Tevere, la città conserva un armonioso aspetto medievale e presenta - date le scelte urbanistiche dell'amministrazione a partire dagli anni '50 - una perfetta continuità con i nuovi quartieri sorti nelle aree pianeggianti, oltre a numerose frazioni diffuse nel vastissimo territorio comunale (con i suoi 449,51 km² è l'11º più esteso d'Italia) e a una moltitudine di insediamenti residenziali e produttivi, aree verdi e impianti sportivi. È conosciuta come la "città del cioccolato" per la storica presenza dell'industria Perugina e di numerose altre imprese specializzate nella produzione di prodotti dolciari.

Alessandro Pavolini (Firenze, 27 settembre 1903 – Dongo, 28 aprile 1945) è stato un giornalista, politico, scrittore e militare italiano, Ministro della cultura popolare del Regno d'Italia e segretario del Partito Fascista Repubblicano. Nel 1922 partecipò alla Marcia su Roma. Nel 1929 divenne federale di Firenze e in questa veste istituì il Maggio Musicale Fiorentino. Dopo l'arresto di Mussolini (25 luglio 1943) fuggì nella Germania nazista e di lì si attivò per la ricostituzione del fascismo in Italia. Fondatore delle Brigate nere (milizia volontaria della Repubblica di Salò attiva dal luglio del 1944), fu catturato e ucciso dai partigiani a Dongo.

Luigi Barzini (Orvieto, 7 febbraio 1874 – Milano, 6 settembre 1947) è stato un giornalista e scrittore italiano.

Cesare Pavese (Santo Stefano Belbo, 9 settembre 1908 – Torino, 27 agosto 1950) è stato uno scrittore, poeta, traduttore e critico letterario italiano. È considerato uno dei maggiori intellettuali italiani del XX secolo.

La Stampa è un quotidiano italiano, con sede a Torino. È il quarto quotidiano italiano per diffusione. Fu fondata con la testata Gazzetta Piemontese; assunse il nome attuale nel 1895.

La censura fascista in Italia consistette in un'attività di censura e di controllo sistematico della comunicazione e, in particolare, della libertà di espressione, di pensiero, di parola, di stampa e nella repressione della libertà di associazione, di assemblea, di religione avutasi soprattutto durante il ventennio fascista (1922-1943). La censura in Italia non terminò del tutto con la fine del regime fascista, anche se i governi democratici della Repubblica Italiana, pur sussistendo alcune disposizioni del codice Rocco, si dichiararono esplicitamente a favore della libertà d'espressione come sancito dall'articolo 21 dalla costituzione della Repubblica Italiana.

Enrico Fierro (Avellino, 23 novembre 1951) è un giornalista e scrittore italiano.

Oriana Fallaci (Firenze, 29 giugno 1929 – Firenze, 15 settembre 2006) è stata una giornalista, scrittrice e attivista italiana. Partecipò giovanissima alla Resistenza italiana e fu la prima donna italiana ad andare al fronte in qualità di inviata speciale. Fu una grande sostenitrice della rinascita culturale ellenica e conobbe le più importanti personalità di questa, tra cui Alexandros Panagulis col quale ebbe anche una relazione. Durante gli ultimi anni di vita fecero discutere le sue dure prese di posizione contro l'Islam, in seguito agli attentati dell'11 settembre 2001 a New York, città dove viveva. Come scrittrice, con i suoi dodici libri ha venduto circa venti milioni di copie in tutto il mondo.

Giovanni Spadolini (Firenze, 21 giugno 1925 – Roma, 4 agosto 1994) è stato un politico, storico, giornalista e accademico italiano. Segretario del Partito Repubblicano Italiano, è stato più volte ministro e, tra il 28 giugno 1981 e il 1º dicembre 1982, presidente del Consiglio dei ministri, il primo non democristiano nella storia dell'Italia repubblicana, uno dei pochi a diventarlo da senatore, nonché l'unico a provenire dal PRI. Fu inoltre presidente del Senato dal 1987 al 1994 e nominato senatore a vita da Francesco Cossiga nel 1991.

Daniela Marcheschi (Lucca, 1953) è critico letterario, docente e studiosa di Letteratura e Antropologia delle Arti. Ha insegnato in università italiane e straniere fra le quali Uppsala, Salamanca, Firenze. Attualmente è in forza al CLEPUL, Centro Studi delle Letterature Europee e Lusofone della Facoltà di Lettere dell’Università di Lisbona per Letteratura e Multiculturalismo. Svolge attività di insegnamento, corsi, conferenze anche in Accademie e Conservatori italiani e nelle Università di diversi paesi stranieri (Svezia, Polonia, Germania, Francia, Brasile, Cile, USA, Belgio, Inghilterra, Svizzera). Suoi volumi e saggi singoli sono tradotti in inglese, tedesco, svedese, spagnolo, portoghese, neogreco, francese. Grazie ai suoi lunghi soggiorni e attività all’estero, traduce e insegna in diverse lingue.

Bruno Sereni (Milano, 4 luglio 1905 – Barga, 26 febbraio 1986) è stato un giornalista, scrittore e antifascista italiano. Trasferitosi da ragazzino nella cittadina toscana di Barga, emigrò in Scozia giovanissimo alla fine del primo decennio del '900. Rientrato in patria, ottenne un impiego nella marina mercantile e nel 1927 si stabilì clandestinamente a New York, dove entrò in contatto con gli ambienti del fuoruscitismo e iniziò a scrivere per la stampa di lingua italiana negli Stati Uniti. Nel 1933 si trasferì a Barcellona: partecipò alla guerra civile spagnola con i repubblicani, fu esponente della Lega Italiana per i Diritti dell'Uomo e inviò corrispondenze a numerose testate antifasciste di tutto il mondo. Tornò in Italia alla vigilia della scoppio della seconda guerra mondiale, durante la quale fu incarcerato prima a Lucca e poi a Piacenza. A guerra finita, si impegnò per la ricostruzione del proprio paese e nel 1949 fondò la testata locale Il Giornale di Barga. Nel 1974 fu insignito del Premiolino, uno dei più prestigiosi riconoscimenti per la stampa italiana, proprio in funzione del suo impegno con Il Giornale di Barga, definito nella motivazione del premio «Non un bollettino di paese, ma un prezioso foglio di informazione che ogni mese parte da Barga e a migliaia di copie raggiunge, ricco di notizie locali, tutti i Barghigiani emigrati sparsi in Italia e nel mondo».

Giovanni Carmelo Verga (Vizzini, 2 settembre 1840 – Catania, 27 gennaio 1922) è stato uno scrittore, drammaturgo e senatore italiano, considerato il maggior esponente della corrente letteraria del Verismo.

Il Corriere della Sera è uno storico quotidiano italiano, fondato a Milano nel 1876. Pubblicato da RCS MediaGroup, è il primo quotidiano italiano per diffusione e per lettorato. Il suo slogan è: «La libertà delle idee».

Carlo Collodi, pseudonimo di Carlo Lorenzini (Firenze, 24 novembre 1826 – Firenze, 26 ottobre 1890), è stato uno scrittore e giornalista italiano. È divenuto celebre come autore del romanzo Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, più noto come Pinocchio.

Di seguito vengono elencati i quotidiani pubblicati in Italia. I dati relativi alla diffusione dei quotidiani in Italia sono rilevati da Accertamenti diffusione stampa (Ads).

Una rubrica è uno spazio fisso, accordato ad un opinionista o a un esperto, pubblicato a intervalli regolari su un quotidiano o un periodico. Le caratteristiche che la differenziano dagli altri articoli sono: la ricorrenza regolare; l'esplicita presenza di un punto di vista e la caratterizzazione grafica (elemento che la distingue dagli altri articoli presenti nella pagina).

Un giornale è una pubblicazione periodica avente come finalità la raccolta, il commento e l'elaborazione critica di notizie di attualità dirette al pubblico. Ciascun giornale è contraddistinto da una testata. Il termine deriva da "giorno", a indicare l'originaria frequenza giornaliera di pubblicazione (oggi non è più una caratteristica dirimente). L'evoluzione tecnologica ha fatto che sì che oggi molti giornali non sono più cartacei, ma sono fruibili sulla rete internet: in questo caso si parla di giornale online.

Gaspero Barbèra (Torino, 12 gennaio 1818 – Firenze, 13 marzo 1880) è stato un editore e tipografo italiano.

Enzo Marco Biagi (Lizzano in Belvedere, 9 agosto 1920 – Milano, 6 novembre 2007) è stato un giornalista, scrittore, conduttore televisivo e partigiano italiano. È stato uno dei volti più popolari del giornalismo italiano del XX secolo.

Ippolito Nievo (Padova, 30 novembre 1831 – mar Tirreno, 4 marzo 1861) è stato uno scrittore, patriota e militare italiano. Il suo "Le confessioni di un italiano" è considerato uno dei romanzi più importanti del Risorgimento Italiano.

Benito Amilcare Andrea Mussolini, noto anche con il solo appellativo di Duce (Dovia di Predappio, 29 luglio 1883 – Giulino, 28 aprile 1945), è stato un politico, militare, giornalista e dittatore italiano. Fondatore del fascismo, fu presidente del Consiglio del Regno d'Italia dal 31 ottobre 1922 al 25 luglio 1943. Nel gennaio 1925 assunse de facto poteri dittatoriali e dal dicembre dello stesso anno acquisì il titolo di capo del governo primo ministro segretario di Stato. Dopo la guerra d'Etiopia, aggiunse al titolo di duce quello di "Fondatore dell'Impero" e divenne Primo Maresciallo dell'Impero il 30 marzo 1938. Fu capo della Repubblica Sociale Italiana dal settembre 1943 al 27 aprile 1945. Esponente di spicco del Partito Socialista Italiano, fu nominato direttore del quotidiano di partito Avanti! nel 1912. Convinto anti-interventista negli anni della guerra italo-turca e in quelli precedenti la prima guerra mondiale, nel 1914 cambiò opinione, dichiarandosi a favore dell'intervento in guerra. Trovatosi in netto contrasto con la linea del partito, si dimise dalla direzione dell'Avanti! e fondò Il Popolo d'Italia, schierato su posizioni interventiste, venendo quindi espulso dal partito socialista. Nell'immediato dopoguerra, cavalcando lo scontento per la "vittoria mutilata", fondò i Fasci italiani di combattimento (1919), poi divenuti Partito Nazionale Fascista nel 1921, e si presentò al Paese con un programma politico nazionalista e radicale. Nel contesto di forte instabilità politica e sociale successivo alla Grande Guerra, puntò alla presa del potere; forzando la mano alle istituzioni, con l'aiuto di atti di squadrismo e d'intimidazione politica che culminarono il 28 ottobre 1922 con la marcia su Roma, Mussolini ottenne l'incarico di costituire il Governo (30 ottobre). Dopo il contestato successo alle elezioni politiche del 1924, instaurò nel gennaio 1925 la dittatura, risolvendo con forza la delicata situazione venutasi a creare dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti. Negli anni successivi consolidò il regime, affermando la supremazia del potere esecutivo, trasformando il sistema amministrativo e inquadrando le masse nelle organizzazioni di partito. Nel 1935 intraprese l'attacco e l'occupazione dell'Etiopia, provocando l'isolamento internazionale dell'Italia. Appoggiò quindi i franchisti nella guerra civile spagnola e si avvicinò alla Germania nazionalsocialista di Adolf Hitler, con il quale stabilì un legame che culminò con il Patto d'Acciaio nel 1939. È in questo periodo che furono approvate in Italia le leggi razziali. Nel 1940, ritenendo ormai prossima la vittoria della Germania, decise per l'ingresso dell'Italia nella seconda guerra mondiale. In seguito alle disfatte subite dalle Forze Armate italiane e alla messa in minoranza durante il Gran Consiglio del Fascismo (ordine del giorno Grandi del 24 luglio 1943), fu arrestato per ordine del Re (25 luglio) e successivamente tradotto a Campo Imperatore. Liberato dai tedeschi, e ormai in balia delle decisioni di Hitler, instaurò nell'Italia settentrionale la Repubblica Sociale Italiana. In seguito alla definitiva sconfitta delle forze italotedesche, abbandonò Milano la sera del 25 aprile 1945, dopo aver invano cercato di trattare la resa. Il tentativo di fuga si concluse il 27 aprile con la cattura da parte dei partigiani a Dongo, sul lago di Como. Fu fucilato il giorno seguente insieme alla sua amante Claretta Petacci.

La storia del giornalismo è la disciplina che studia l'evoluzione dei modi, dei metodi e dei canali di diffusione della notizia attraverso lo sviluppo diacronico dell'attività giornalistica. La periodizzazione segue da vicino l'evoluzione della tecnologia: infatti le rivoluzioni nel giornalismo sono state causate dalle rivoluzioni tecnologiche e industriali.

Ferdinando Martini (Firenze, 30 luglio 1841 – Monsummano Terme, 24 aprile 1928) è stato uno scrittore e politico italiano. Fu senatore del Regno d'Italia nella XXVI legislatura, ministro delle Colonie e dell'Istruzione pubblica.

Tiziano Terzani (Firenze, 14 settembre 1938 – Pistoia, 28 luglio 2004) è stato un giornalista e scrittore italiano.